Veranstaltungsarchiv Thomas Mann House

2020

Jan Philipp Reemtsma: Democracy and Emphasis

Los Angeles

Der Germanist und Publizist Jan Philipp Reemtsma wird am 9. Januar 2020 um 19:00 Uhr als vierter Sprecher der Serie „55 Voices for Democracy“ im Thomas Mann House sprechen.

Was heißt es, über - und für - Demokratie in einem emphatischen Sinne zu sprechen? Gibt es ein gemeinsames Anliegen, für das überzeugte Demokratinnen und Demokraten in schwierigen, gefährlichen Zeiten kämpfen?

Der renommierte Germanist und Publizist Jan Philipp Reemtsma wird im Rahmen von „55 Voices for Democracy“ im Thomas Mann House sprechen. Die neue Serie knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während der Kriegsjahre von seinem Haus in Kalifornien aus an Hörer in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzten Niederlanden und Tschechien wandte. Von 1940 bis November 1945 appellierte er monatlich an tausende Hörer, sich dem nationalsozialistischen Regime zu widersetzen und wurde so zur bedeutendsten deutschen Stimme im Exil.

In Deutschland wie den USA hat ein politischer Kulturwandel eingesetzt, der tiefer reicht als Wahlergebnisse und tagespolitische Entscheidungen. Es ist ein Ringen um den Erhalt sozialer und freiheitlicher Werte, um die Erneuerung unseres politischen Vokabulars, um die Überwindung politischer Spaltungen und Manipulation. Es gilt mehr denn je Thomas Manns Überzeugung, dass die „soziale Erneuerung der Demokratie” Bedingung und Gewähr ihres Sieges ist.

In diesem Sinne senden 55 renommierte internationale Intellektuelle, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen – darunter Orhan Pamuk, Bruce Ackerman, Ananya Roy, Timothy Snyder, Francis Fukuyama, Seyla Benhabib und Larry Diamond – vom Thomas Mann House aus Ansprachen, in denen sie ihre Ideen für die Erneuerung der Demokratie vorstellen.

Die Veranstaltung mit Jan Philipp Reemtsma moderiert die USC-Professorin und Direktorin des Annenberg Media Center Christina Bellantoni.

Jan Philipp Reemtsma ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg und ein international renommierter Publizist. Mit Werken wie “Gewalt als Lebensform” (2016), “Vertrauen und Gewalt” (2008) oder “Gebt der Erinnerung Namen” (2007, gemeinsam mit Saul Friedländer) hat er herausragende Beiträge zum historischen und politischen Diskurs in Deutschland verfasst. Die von Prof. Reemtsma und dem von ihm gegründeten Hamburger Institut für Sozialforschung entwickelten Wanderausstellungen zu Verbrechen der Wehrmacht haben die deutsche historische Aufarbeitung nachhaltig geprägt.

Christina Bellantoni ist Professor of Professional Practice an der USC und Direktorin des Annenberg Media Center. In mehr als 20 Jahren als Multimedia-Journalistin hat sie als Reporter, Redakteurin, Produzentin und Analytikerin auf unterschiedlichen Plattformen gearbeitet. Sie ist die ehemalige Assistant Managing Editor der Los Angeles Times und Chefredakteurin von Roll Call.

Kürzlich leitete Bellantoni den Ausbau des Kalifornischen Politik-Teams bei der Los Angeles Times und leitete die detaillierte Berichterstattung der Delegation der Landeshauptstadt und des Kongress.

Location

Thomas Mann House

1550 San Remo Drive

Pacific Palisades, CA 90272

Teilnahme nur nach Einladung.

Der Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. wird gefördert vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

„So wohnen wir nun in einem modernen Haus. Wir mögen es dennoch.“

Berlin

Heike Catherina Mertens (VATMH-Geschäftsführerin)

„So wohnen wir nun in einem modernen Haus. Wir mögen es dennoch.“

Das Thomas Mann House in Pacific Palisades

Für das Thomas Mann House in Pacific Palisades 1941 beauftragte Thomas Mann den Architekten Julius Ralph Davidson, einen der Hauptvertreter der kalifornischen Moderne, mit dem Bau eines neuen Hauses am San Remo Drive in den Hügeln der Pacific Palisades. Hier lebte er mit Katia von Februar 1942 bis zu seiner Rückkehr nach Europa 1952. In seinem Arbeitszimmer zu seiner Rückkehr nach Europa 1952. In seinem Arbeitszimmer entstanden u.a. der vierte Band der Joseph-Tetralogie, Dr. Faustus und Der Erwählte. Aus diesem kalifornischen Exil heraus wandte sich Thomas Mann auch über die BBC in seinen Radioansprachen an ‚Deutsche Hörer!‘ und setzte sich in seinem Werk intensiv mit Fragen nach den Wurzeln des Faschismus, nach demokratischer Erneuerung, Freiheit, Migration und Exil auseinander. Diesem Geist ist das Thomas Mann House nach seiner Eröffnung 2018 als Residenzhaus und Debattenort auch heute verpflichtet. Der Vortrag stellt die Geschichte des Hauses von seiner Entstehung bis zur heutigen Nutzung vor.

Eine Veranstaltung des THOMAS-MANN-KREIS BERLIN

Location

Buchhandlung „Der Zauberberg“, Bundesallee 133, 12161 Berlin

Andreas Platthaus: Die vier rätselhaften Jahre

Berlin

Lyonel Feininger im ‚Dritten Reich‘

Die prominentesten unter seinen Kollegen verließen Deutschland 1933, aber der Bauhaus-Meister Lyonel Feininger blieb, obwohl er es als Amerikaner leichter gehabt hätte als alle anderen, in der Fremde Aufnahme zu finden. Was bewegte Feininger zum Bleiben, nachdem die Nazis das Bauhaus aufgelöst hatten? Und warum entschloss er sich spät dann doch noch zur Rückkehr in seine Heimat, die er fast ein halbes Jahrhundert nicht mehr gesehen hatte? Andreas Platthaus ist als Thomas Mann Fellow 2019 mehrere Monate lang in amerikanischen Archiven diesen Fragen nachgegangen.

Eine Kooperation mit dem Studienstiftung des deutschen Volkes e.V.

Location

Seminarraum Taubenschlag, 5. OG, Studienstiftung des deutschen Volkes e.V., Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Markgrafenstr. 38, 10117 Berlin

Eine Veranstaltung im Rahmen des Salon Sophie Charlotte 2020: Weltbilder

Seit jeher macht sich der Mensch ein Bild von der Welt, in der er lebt. Schon in der Steinzeit malten Menschen Bilder der sie umgebenden Welt an Höhlenwände. Seit Jahrtausenden haben die Menschen religiöse, philosophische und naturwissenschaftliche Theorien entwickelt, um darzulegen, wie die Welt beschaffen ist und was sie in ihrem „Innersten zusammenhält“. Sie nahmen extreme Risiken in Kauf, um ihren eigenen geographischen und geistigen Horizont zu erweitern und die Welt noch exakter zu kartographieren. Um neue Welten zu entdecken, reisten sie in die Ferne und schossen sich sogar ins All. Und sie entwickeln fortwährend neue Technologien, um die Welt differenzierter zu erfassen und darzustellen. Weltbilder können einigen Menschen die Welt erklären, anderen können sie Halt bieten, sie können aber auch aufeinanderprallen. Sicher erscheint heute nur eins: Der Singular „Weltbild“ ist in einer zunehmend diversifizierten Welt überholt.

Der Salon Sophie Charlotte 2020 macht daher den Plural „Weltbilder“ zum Programm. Er widmet sich historischen Naturdarstellungen, Weltdeutungen und Weltmodellen ebenso wie aktuellen und zukünftigen Blicken auf die Welt. Über 100 WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen eröffnen Ihnen neue Zugänge zur Welt. Erfahren Sie etwa vom Astronauten Thomas Reiter, wie die Sicht auf die Erde von außen die Perspektive verändert; hören Sie, wie der Nobelpreisträger Stefan Hell mit der von ihm erfundenen STED-Mikroskopie die Abbesche Auflösungsgrenze radikal unterlaufen und so einen „Lichtblick“ auf noch kleinere Welten ermöglicht hat; diskutieren Sie über den Zusammenhang von Herkunft und Weltbildern mit dem Träger des Deutschen Buchpreises 2019 Saša Stanišić; tauchen Sie ein in die Klangwelten der Berliner Singakademie; reisen Sie mit der Autorin Judith Schalansky zu abgelegenen Inseln; begeben Sie sich mit Jörg Thadeusz, Bibiana Beglau und Robert Stadlober einmal in die Unterwelt und zurück; oder setzen Sie eine Virtual-Reality-Brille auf, um in ganz neue Welten einzutauchen.

Eine Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter Beteiligung der Alexander von Humboldt-Stiftung, der Max-Planck-Gesellschaft, der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, der Jungen Akademie, der Arab-German Young Academy, der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. sowie dem Villa Aurora – Thomas Mann House e.V., gefördert von der Gerda Henkel Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung.

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Akademiegebäude am Gendarmenmarkt

Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

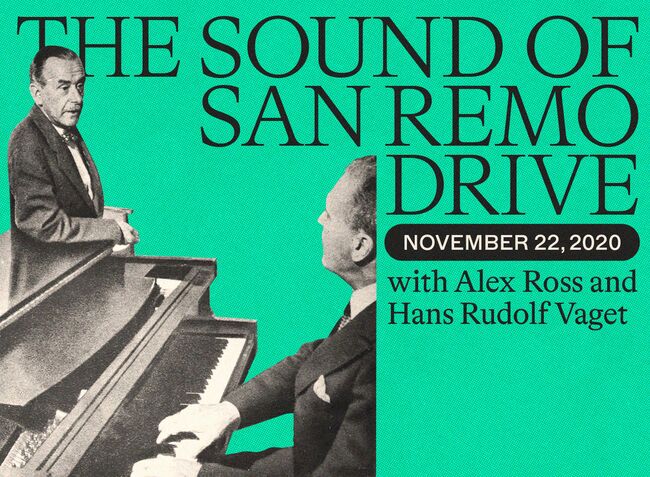

The Sound of San Remo Drive: A listening session with Alex Ross and Esa-Pekka Salonen

Los Angeles

Bereits die erste Begegnung mit einem Grammophon löste bei Thomas Mann eine tiefe Faszination aus. Im Februar 1920 war er bei Freunden zu Besuch und ließ ständig das Gerät laufen. Er hörte sich durch die Tannhäuser Ouvertüre, die Bohème und das Aida-Finale. Anschließend notierte Thomas Mann in sein Tagebuch, das Grammophon sei “gedanklich und rein episch ein Fund”. Bald erwarb Mann ein eigenes Gerät und widmete in seinem Roman “Der Zauberberg” ein ganzes Kapitel der “elektrischen Grammophonmusik”.

Während der Zeit Thomas Manns im kalifornischen Exil standen das Grammophon und das Rundfunkgerät im Mittelpunkt vieler gesellschaftlicher Ereignisse. In seinem Haus am San Remo Drive hörte sich Mann regelmäßig durch seine große Schallplattensammlung – von Beethoven über Wagner bis hin zu Benjamin Britten – und lud den befreundeten Dirigenten Bruno Walter zu musikalischen Abenden ein. Mann hatte einen engen Austauschen mit einigen der wichtigsten musikalischen Figuren seiner Zeit: Arnold Schönberg, Theodor W. Adorno, Hanns Eisler, Ernst Toch und viele andere.

Inspiriert von diesen Abenden, kommen Alex Ross, Musikkritiker beim Magazin The New Yorker und Esa-Pekka Salonen, Komponist, Ehrendirigent der Los Angeles Philharmonic und designierter Chefdirigent der San Francisco Symphony, für ein Gespräch über Thomas Mann und seine musikalischen Einflüsse und Zeitgenossen zusammen. Im Gepäck haben Sie einige Aufnahmen aus Manns Ära, in der am Pazifik die Weichen für eine neue Musik gestellt wurden.

Location:

Thomas Mann House

1550 N San Remo Drive

Pacific Palisades, CA 90272

Teilnahme nach Einladung.

Der Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. wird gefördert vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Workshop mit Heike Paul: Gender and Reeducation in Japan, Germany, and the USA after World War II

Berkeley

This interdisciplinary project "Recreating Separate Spheres Across Not-So-Separate Worlds: Gender and Reeducation in Japan, Germany, and the USA after World War II" examines US-American reeducation politics in its various aspects in Germany and Japan after World War II in a transnational and comparative perspective. It takes into account entanglements in the cultural imaginary, the mass media, and civil society at large.

The project seeks to identify the multidirectional influences, ramifications, and interdependencies between the US and Japan, the US and Germany as well as Japan and Germany which work in each of those domestic as well as foreign settings as part of a foundational discourse of legitimation. For instance, the positive self-representation of the US as a democratic exemplum to Japanese and German audiences points to attempts to mitigate social tensions and conflicts ‘at home’. Individual projects address gender regimes (in reeducation and Hollywood films as well as in Japanese women’s magazines), discourses on race (in cultural representations of and by African American soldiers and in Japanese-Okinawan identity constructions), and public opinion (broadcasting and public opinion research in Japan and Germany); instead of looking primarily at national developments, the aim is to study transnational relations, intra-cultural differences, and subnational formations. The main focus is on the construction of imagined communities as well as the ways in which reeducation efforts unfold in specific contexts characterized by asymmetrical power relations. Ultimately, this project works towards establishing “comparative reeducation studies” as an interdisciplinary field of study.

Program

Thursday, February 20

8.30 a.m. Opening & Welcome by the Organizers: Claudia Roesch (GHI), Jana Aresin and Heike Paul (FAU)

9.00 – 10.15 a.m. Mire Koikari (University of Hawai’i): Re-visualizing Okinawa: Gender, Culture, and the Cold War in The Okinawa Graphic

Coffee Break

10.30 – 11.45 a.m. Jana Aresin (FAU): Consumers, Workers, Democratic Citizens? Renegotiation of Women’s Roles in US and Japanese Women’s Magazines, 1945-1960

Coffee Break

Noon – 1.15 p.m. Michiko Takeuchi (California State University): The International Women's Labor Movement and the US Occupation Liberation Policies on Japanese Women

Lunch Break

2.30 – 3.45 p.m. Tomoyuki Sasaki (William & Mary): An Army for the People: Democratization and Militarization in Postwar Japan

Coffee Break

4.00 – 5.15 p.m. Heike Paul (FAU): Women with(out) Men: Thoughts on the Construction of German Post-War Femininity

5.15 – 6.00 p.m. Shop Talk and Info Session on Transatlantic Cooperation with Nikolai Blaumer (Thomas Mann House), Claudia Roesch (GHI), and Katharina Gerund (FAU)

February 21, 2020

10.00 – 11.15 a.m. Sonia Gomez (University of Chicago): “Goodwill Ambassadors”: Domesticity and Citizenship in the Post-World War II Making of Japanese War Brides

Coffee Break

11.30 a.m. Film Screening + Discussion with director Kathryn Tolbert

Fall Seven Times, Get Up Eight – The Japanese War Brides

12.30 p.m. Brown Bag Meeting: US-Reeducation Films in Germany (Screening + comments by Heike Paul)

2.00 p.m. Closing Remarks

5.30 p.m. Conference Dinner at the GATHER

Heike Paul was born in Koblenz in 1968. From 1987 to 1994, she studied American Studies, Political Science, and English Studies at Goethe University Frankfurt and at the University of Washington, Seattle. After her master’s degree, she obtained her doctorate in the context of the research training group “Gender Difference and Literature” at LMU Munich and subsequently worked as a postdoc and assistant professor at Leipzig University, where she earned her postgraduate degree (Dr. phil. Habil.) in 2004. In the same year, she was appointed chair of American Studies at Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg. Her research in cultural studies focuses especially on forms and functions of the sentimental (Global Sentimentality Project) and on dimensions of tacit knowledge. Heike Paul is a member of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities and director of the Bavarian American Academy, in which she is deeply committed to transatlantic networking.

Vortrag von Katharina Sykora: „On Showing: Ulrike Ottinger's Deictic Gestures.“ Lunch Talk at UCLA

Los Angeles

Ulrike Ottinger ist eine international bekannte Künstlerin, deren Arbeit als „kleines Welttheater“ bezeichnet worden ist. Indem Film, Fotografie, Theater und Ausstellungen einbezogen werden, werden Zuschauer*innen auf verschiedene Arten der Darstellung aufmerksam gemacht. Katharina Sykoras Präsentation konzentriert sich auf die deiktische Struktur in Ottingers Arbeit und deren Präsenz sowohl in ihren Figuren, als auch in ihrer Szenographie und der Komposition jedes Bilds. Durch das Zeigen ihrer Art des Zeigens, möchte Sykora über diese Art des demonstrativen Aufzeigens nachdenken, das wie ein Deuten des Zeigefingers wirkt, und wie dies kulturelle, historische und Geschlechterunterschiede generieren kann.

Prof. Dr. Katharina Sykora wurde 1983 an der Universität Heidelberg promoviert, woraufhin sie Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Archiv- und Museumswesen nachging. Von 1994 bis 2000 war sie Professorin für mittlere und neuere Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Von 2001 bis 2018 war sie Professorin für Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts am Institut für Kunstwissenschaft der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Zwischen 2013 und 2018 übte sie zudem das Amt der Leiterin des DFG-Graduiertenkollegs Das fotografische Dispositiv aus. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Konstruktion von Geschlecht, Autorschaft und Affekten in der visuellen Kultur und im medialen Vergleich von Fotografie, Malerei und Film. Katharina Sykora ist zudem als Ausstellungskuratorin tätig.

Der Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. wird gefördert vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Political Tribalism in the 21st Century [ABGESAGT]

Berlin

This event was canceled due to the ongoing spread of coronavirus.

The German Marshall Fund of the United States (GMF) and Villa Aurora & Thomas Mann House are pleased to invite you to a talk on

Political Tribalism in the 21st Century

by

Amy Chua

Professor of Law at Yale University & author of Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations

This event is part of the series "The Backlash against Liberal Democracy," which brings together influential voices from Europe and the United States to shed light on different aspects of the challenges that liberal democracies face. Together with our guest Amy Chua, we will discuss how renationalization dominates the political atmosphere in the United States and how the role of identity and political polarization affect U.S. foreign policy.

Amy Chua is the John M. Duff, Jr. Professor of Law at Yale Law School and is a noted expert in the areas of foreign policy, globalization, and ethnic conflict. She is bestselling author of numerous books, among others, The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America (2013) and her runaway bestseller 2011 memoir Battle Hymn of the Tiger Mother. The New York Times writes: “Chua approaches the no-go areas around which others usually tiptoe.” In such fashion, she unabatedly addresses the rise of identity politics in the United States in her latest book Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations.

A cooperation with GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES.

Location

Mendelssohn Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin

R.s.v.p. here

Fair Pay Political Roundtable mit Birte Meier [ABGESAGT]

New York

"Following the UN Secretary-General’s recommendation to Member States to amend the format of the 64th session of the UN Commission on the Status of Women in light of the current concerns regarding coronavirus disease [...] no general debate will take place and all side events planned by Member States and the UN system in conjunction with CSW64 will be cancelled." Read the full statement.

Die Veranstaltung Fair Pay Political Roundtable beschäftigt sich mit der Frage, wie Legislaturen faire Lösungen für die gleichberechtigte Bezahlung von Individuen in der Gesellschaft verankern können. Eine gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit von gleichem Wert steht weit oben auf der internationalen Agenda, wie die UN Human Rights Council Resolution und die Equal Pay International Coalition demonstrieren. Aktuell entwickeln viele Länder ihre Gesetze bezüglich eines Equal Pays rapide: aber wie können Individuen diese Gesetze auch konkret nutzen, um eine gleichberechtigte Bezahlung sicherzustellen?

Während des Fair Pay Political Roundtable treffen Expertinnen aus Politik, NGOs und Wissenschaft aufeinander um sich über jene Ansätze auszutauschen und evaluieren, wie diese den weltweiten Gender Pay Gap überwinden können.

Der Gender Pay Gap und die damit zusammenhängenden Probleme sind ein globales Phänomen. Kein Land der Welt hat keine Gehaltslücke. Trotz des starken internationalen Strebens nach gleicher Bezahlung werden Frauen weltweit weiterhin für die selbe Arbeit schlechter bezahlt.

Birte Meier, geboren 1971, studierte an der FU Berlin, der University of Chicago sowie an der Universität der Künste Berlin und hat einen Magister in Nordamerikastudien, Neuerer Geschichte und Publizistik. Seit 2007 produziert sie als Frontal21-Redakteurin investigative Wirtschaftsgeschichten und hintergründige Politikbeiträge - vorrangig zu Digitalisierung, Globalisierung und zum Wandel von Marktwirtschaft und Demokratie.

Location:

Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations

871 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA

Bitte hier registrieren

Registrierung vor Ort beginnt um 15.00 Uhr

Die Veranstaltung findet im Rahmen der 64. Session of the Commission on the Status of Women statt

Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. is supported by the German Federal Foreign Office and Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Diskussion: "Challenging the Gender Pay Gap"

New York City

Nehmen Sie Teil an einem Dialog zwischen der ehemaligen Direktorin des Office of Federal Contract Compliance Programs der Obamaregierung, Patricia Shiu, und der Investigativjournalistin Birte Meier zum Thema gleichberechtigter Bezahlung in den Vereinigten Staaten und in Europa. Zeitgleich mit der 64. Versammlung der United Nations Commission on the Status of Women, tragen 1014 und das American Council on Germany diese Veranstaltung aus, die die derzeitige Situation der Geschlechtergleichstellung aus einer transatlantischen Perspektive reflektiert. Was sind Wege nach vorn um die Lohnlücke zu schließen? Welche sind die besten Ansätze und wo haben politische Entscheidungsträger*innen in den letzten Jahren versagt? Warum ist es so schwierig, Regulierungen einzuführen, die dabei helfen würden, die Lücke zu schließen?

Moderiert von Steven Sokol, President of the American Council on Germany (ACG).

Patricia Shiu is a consultant on diversity and inclusion policies that reflect an organization’s mission, culture, and brand. Appointed by President Barack Obama, Ms. Shiu served as the Director of the Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) at the Department of Labor (DOL) in Washington, DC from 2009-2016. OFCCP enforces laws that prohibit workplace discrimination on the basis of race, color, sex, national origin, religion, sexual orientation, gender identity, disability, and veteran status. OFCCP regulates the federal contractor community that employs approximately 20% of the American workforce.

While at DOL, Ms. Shiu and her team updated OFCCP regulations prohibiting discrimination and requiring affirmative action on the basis of sex, disability and veteran status. They also finalized new regulations, adding sexual orientation and gender identity as protected categories, and prohibiting discrimination against applicants and employees who inquire about, discuss or disclose their or another employee’s compensation.

Birte Meier, born in 1971, studied at the FU Berlin, the University of Chicago and the University of the Arts Berlin and holds a master's degree in North American Studies, Modern History, and Journalism. Since 2007, she has been a Frontal21 editor, producing investigative economic stories and profound political contributions - primarily on digitalization, globalization and the transformation of the market economy and democracy.

During her current fellowship at Thomas Mann House in Los Angeles, Birte Meier researches and publishes on Equal Pay: In California, there has been a cultural change in the matter of Equal Pay. Women are beginning to successfully demand equal pay for equal work. How did California do that? What can Germany learn from California so that women are empowered to effectively demand their constitutional right to equal pay?

Der Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. wird gefördert vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Jan-Werner Müller: On the Future of Political Representation [ABGESAGT]

Los Angeles

Der Philosoph und Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller wird am 13. März 2020 um 19:00 Uhr als Sprecher der Serie „55 Voices for Democracy“ im Thomas Mann House sprechen.

Politikwissenschaftler sind sich heute weitestgehend einig: Zumindest in Europa haben politische Parteien ihre besten Zeiten hinter sich. Die Zustimmungsraten für Parteien sinken stetig und es gibt einen dramatischer Schwund an Mitgliedern. Von Podemos in Spanien über die griechischen Syriza bis hin zur rechtspopulistischen Alternative für Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren allerdings auch verschiedene neue Parteien formiert und – zumindest vorgeblich – in bestehende politische Systeme eingefügt. Sollten wir heute also von einer Krise politischer Repräsentation sprechen? Wie können politische Legitimation und Repräsentation künftig hergestellt werden? Und welche Rolle spielen dabei Parteien und politische Medien?

Der politische Philosoph Jan-Werner Müller (Princeton) wird im Rahmen von „55 Voices for Democracy“ im Thomas Mann House sprechen. Die Serie knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während der Kriegsjahre von seinem Haus in Kalifornien aus an Hörer in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzten Niederlanden und Tschechien wandte. Von 1940 bis November 1945 appellierte er monatlich an tausende Hörer, sich dem nationalsozialistischen Regime zu widersetzen und wurde so zur bedeutendsten deutschen Stimme im Exil.

In diesem Sinne senden 55 renommierte internationale Intellektuelle, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen – darunter Orhan Pamuk, Bruce Ackerman, Ananya Roy, Timothy Snyder, Francis Fukuyama und Seyla Benhabib – vom Thomas Mann House aus Ansprachen, in denen sie ihre Ideen für die Erneuerung der Demokratie vorstellen. Die Veranstaltung mit Jan-Werner Müller moderiert die Politikwissenschaftlerin Dawn Nakagawa, Executive Vice President des Berggruen Institutes.

Jan-Werner Müller lehrt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Princeton University. Er studierte an der Freien Universität Berlin, dem University College London, University of Oxford und Princeton University. Sein Buch “Was ist Populismus?” wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und gilt als zentraler Text zum Verständnis zeitgenössischer politischer Entwicklungen. Jan-Werner Müller äußert sich regelmäßig zum Zeitgeschehen; er schreibt u. a. für Foreign Affairs, die Neue Zürcher Zeitung, die New York Times und die Süddeutsche Zeitung. Vergangenes Jahr erschien von ihm im Suhrkamp Verlag “Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus”.

Dawn Nakagawa ist Executive Vice President des Berggruen Institutes. Das Institut hat es sich zum Ziel gesetzt, das Verständnis der großen Entwicklungen unserer Zeit zu vertiefen und entsprechende politische Institutionen zu fördern. Die Tätigkeitsfelder des Institutes betreffen die Zukunft der Demokratie, die Transformation des Menschen, Globalisierung und wirtschaftlicher Wandel. Vor ihrer Zeit am Berggruen Institute war Dawn Nakagawa für das Pacific Council on International Policy in Los Angeles und die Unternehmensberatung McKinsey tätig. Sie erwarb Abschlüsse an der McGill University und der Chicago Booth School of Business.

Location

VERSCHOBEN AUF SOMMER 2020.

Der Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. wird gefördert vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Diskussion: "The Habitus of Power: Female Presidents in TV Series" [ABGESAGT]

Los Angeles

Als Teil der universitätsweiten Reaktion zu COVID-19 hat die USC bis einschließlich 29. März alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt.

Während im Jahr der Präsidentschaftswahlen mit Spannung verfolgt wird, ob eine Frau erstmals das Weiße Haus erobert, sind US-Präsidentinnen in Serien schon längst fiktionale Realität geworden.

Von Claire Underwood im Politthriller House of Cards, über Allison Taylor in 24 und Elizabeth McCord in Madame Secretary bis hin zu Selena Meyer in Veep werden Präsidentinnen zum Teil als kompetente Führungspersönlichkeiten mit ausgeprägtem Machthunger dargestellt, die den Sexismus des politischen Establishments entlarven oder ihn sich zunutze machen. Oft genug löst ihre Präsenz im höchsten Amt aber auch Besorgnis aus: die Präsidentinnen müssen dem Verdacht begegnen, auf illegitime Weise dorthin gekommen zu sein und bedeuten eine Krise für das Oval Office, wenn nicht sogar für das gesamte demokratische System.

Elisabeth Bronfen, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Zürich, Heike Paul, Amerikanistin und Fellow am Thomas Mann House und Ellen Seiter, USC School of Cinematic Arts, reflektieren aktuelle amerikanische TV Serien und wie sie uns auf die erste US-Präsidentin vorbereiten. Es moderiert der Historiker Paul Lerner, Direktor des USC Max Kade Institutes.

Elisabeth Bronfen ist Professorin für Englische und Amerikanische Studien an der Universität Zürich und Global Distinguished Professor an der New York University. Spezialistin für Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, hat Sie auch Artikel auf den Gebieten der Gender Studies, der Psychoanalyse, von Film, Kulturtheorie und Visual Culture veröffentlicht. Ihre derzeitigen Forschungsprojekte umfassen: Serial Shakespeare; Mad Men and the American Cultural Imaginary; Seriality and twenty-first century DVD-novels; the gender of political sovereignty; und eine Monographie zu Shakespeares Theater.

Heike Paul ist Professorin für Amerikanische Studien an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und Fellow am Thomas Mann House, Los Angeles. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kulturwissenschaften vornehmlich auf der Erforschung der Formen und Funktionen des Sentimentalen und des impliziten Wissens. 2018 wurde Heike Paul mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Jüngst von ihr als Koautorin erschienen: The Comeback of Populism: Transatlantic Perspectives im Winter Verlag, 2019.

Ellen Seiter ist Professorin für Television Studies an der USC School of Cinematic Arts, wo sie zu Fernsehen, Mediengeschichte, Theorie und Kritik in der Critical Studies Division unterrichtet. Sie ist Autorin von The Internet Playground: Children’s Access, Entertainment and Mis-Education (Peter Lang, 2005) und Television and New Media Audiences (Oxford, 1999). Ihr letztes Buch, The Creative Artist’s Legal Guide: Copyright, Trademark and Contracts in Film and Digital Media Production wurde 2012 von Yale University Press veröffentlicht.

Location:

USC Max Kade Institute

Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. is supported by the German Federal Foreign Office and Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Symposion mit Heike Paul: „Disenchanted Democracy? Cultural Imaginaries of Order and Belonging in a Transatlantic Perspective“ [ABGESAGT]

Ohio

Der Präsident der Ohio State University hat bekannt gegeben, dass alle öffentlichen Veranstaltungen aufgrund des COVID-19 bis auf Weiteres abgesagt sind.

Dieses Symposium auf dem Campus der Ohio State University vereint Sprecher*innen aus den U.S.A. und Deutschland, um verschiedene Aspekte der demokratischen Kultur und des derzeit damit verbundenen Unbehagens zu behandeln. Das Letztere kommt vor Allem durch Emotionen und negativen Affekt zum Ausdruck, beispielsweise durch Wut, Feindseligkeit, Empörung und Zorn, die oft in populistischer Simplifizierung und dem 'Othering' spezifischer Gruppen und Individuen gedeihen. Dies hat zu Interventionen von Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und Aktivist*innen geführt, um über Formen des Dialogs und der Versöhnung, trotz verschiedenster politischer Kluften und kultureller Register, nachzudenken.

Die Veranstaltung trägt zu gegenwärtigen Debatten bei, indem sie die Rolle von Affekt und Gefühlen in der Geschichte westlicher Demokratien historisiert und neue Perspektiven auf Fragen der Inklusion und Exklusion in der sozialen, politischen, und kulturellen Vorstellung mit einem Blick auf verschiedene Medien (Musik, Fernsehserien, etc) und Formen der politischen Kommunikation öffnet. In Zeiten von angespannten "offiziellen" transatlantischen Beziehungen und rechtspopulistischen Erfolgen auf beiden Seiten des Atlantiks, versucht das Symposion Gemeinsamkeiten und geteilte Belange zu identifizieren, um den gegenwärtigen Moment der Krise zu verarbeiten. Teilnehmer*innen sind unter Anderen Noëlle McAfee, Nikolai Blaumer, Elisabeth Bronfen, Katharina Gerund, Nadine Hubbs, Benjamin McKean, Heike Paul, Marie Rotkopf, Barry Shank und Michelle Sizemore.

Programm

Montag, 30. März 2020

17:00 Uhr Eröffnung durch Veranstalter

Keynote Address I: Noëlle McAfee (Emory U)

“Cherchez La Thing: The Melancholic Demands of Extremism”

Keynote Address II: Elisabeth Bronfen (Zurich U)

“Political Enchantments: The Vexed Question of

Belonging in The Americans”

Reception an der Ohio State University

Dienstag, 31.März 2020

9:00 Uhr Michelle Sizemore (U of Kentucky, Lexington)

“The President’s Two Bodies and the People’s Two Voices.”

Heike Paul, Response to Michelle Sizemore

Marie Rotkopf (Hamburg/Leuphana U, Lueneburg)

“Who Is the Boss”

Lunch break

14:00 Uhr Benjamin McKean (OSU, Columbus)

“Populism and the Anxiety of Equality”

Katharina Gerund, Response to Benjamin McKean

Coffee break

Nadine Hubbs (U of Michigan, Ann Arbor)

“What if this Machine Really Does Kill Fascists?

Reckoning with Music’s Political Power”

Barry Shank, Response to Nadine Hubbs

Finale Diskussion & wrap-up

Prof. Dr. Heike Paul wurde 1968 in Koblenz geboren. Sie studierte von 1987 bis 1994 Amerikanistik, Politische Wissenschaft und Anglistik an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/M. und an der University of Washington, Seattle. Nach dem Magisterabschluss promovierte sie im DFG-Graduiertenkolleg „Geschlechterdifferenz und Literatur“ an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war anschließend als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Leipzig tätig, wo sie sich 2004 habilitierte. Im gleichen Jahr folgte sie einem Ruf an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg auf den Lehrstuhl für Amerikanistik. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kulturwissenschaften vornehmlich auf der Erforschung der Formen und Funktionen des Sentimentalen (Global Sentimentality Project) und des impliziten Wissens. Heike Paul ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie, für die sie sich u.a. als transatlantische Netzwerkerin engagiert.

#MutuallyMann – Eine virtuelle Lese-Initiative

Weltweit

#MutuallyMann war eine interaktive Lese-Erfahrung und Ort für transatlantischen Dialog in Zeiten von 'social distancing'.

Das Thomas Mann House und der S. Fischer Verlag luden ein zur gemeinsamen Lektüre von Thomas Manns Novelle Mario und der Zauberer. #MutuallyMann bot nicht nur eine virtuelle Lese-Erfahrung, sondern stellt auch eine Plattform zum kulturellen Austausch in Zeiten von 'Social Distancing' dar. Die Initiative fand in englischer Sprache statt. Alle Beiträge und weitere Informationen zur Aktion finden Sie auf der #MutuallyMann website.

Info (in English).

We, the Thomas Mann House and the S. Fischer Verlag publishing house, invited readers all over the world to read Thomas Mann’s novella Mario and the Magician over the course of one week and share thoughts, questions, ideas or favorite quotes with each other.

For the initiative, we gathered a group of exciting #MutuallyMann reporters, renowned authors and intellectuals to share their thoughts on the book, too! Participants included:

Tobias Boes, Professor of German and literary scholar at University of Notre Dame; Adrian Daub, Professor of Literature at Stanford; Veronika Fuechtner, Professor of German at Dartmouth; Elisabeth Galvan, Professor of German Literature at Università di Napoli L’Orientale; Morten Høi Jensen, author and critic working on a book about The Magic Mountain; William Kinderman, acclaimed pianist and Professor at the UCLA Herb Alpert School of Music; Friedhelm Marx, Thomas Mann Fellow and Professor of German Literature; Andreas Platthaus, Thomas Mann Fellow and head of literature and literary life at Frankfurter Allgemeine Zeitung; Hedwig Richter, Professor of Modern and Contemporary History; Donna Rifkind, author of The Sun and Her Stars: Salka Viertel and Hitler’s Exiles in the Golden Age of Hollywood; Alex Ross, music critic for The New Yorker, Kai Sina, Professor of German Literature; Katharina Sykora, Thomas Mann Fellow and art historian and Hans Wißkirchen, President of the German Thomas Mann Society.

From April 27 to May 1, users posted their opinions, photos and comments on social media with the hashtag #MutuallyMann. We channeled and collected many of them and those of our reporters on this blog. Check out our social wall to read all the contributions by our experts and see what was happening on #MutuallyMann.

Find all information on the #MutuallyMann website.

Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. is supported by the German Federal Foreign Office and Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

#Mann's LA

Worldwide

Diese Reihe erkundet in den sozialen Medien Thomas Manns Los Angeles und seine Verbindungen zur Gegenwart.

Welche Orte haben er und seine Familie besucht? Wer waren Freunde und Bekannte? Was waren lokale Anliegen, die Mann beschäftigten und die auch heute noch aktuell sind? Von Schriftstellerkollegen im Exil wie Feuchtwanger oder Döblin, über Philosophen wie Adorno und Horkheimer, bis hin zu berühmten Künstlern wie Aldous Huxley und einer Filmpremiere in Hollywood: Anhand von Tagebucheinträgen, Briefen an Freunde, historischen Dokumenten, Karten und Anekdoten lädt das Thomas Mann House ein, Manns LA zu entdecken!

Die Beiträge der Serie sind in englischer Sprache verfasst.

Episode 14: Hanns Eisler - Composer and "Communist in a Philosophical Sense."

"The word 'friend' is a bit too intimate, but one can almost call it a paternal affection," composer Hanns Eisler described his relationship with Thomas Mann in retrospect. After fleeing Berlin and working as a visiting professor at the New School for Social Research in New York, Hanns and his wife Lou had settled in Los Angeles in 1942. Two years later, he and Mann met for the first time at a dinner at Arnold Schoenberg's house in Brentwood.

Episode 13: Theodor W. Adorno. By Alex Ross (music critic for the The New Yorker and author of the book The Rest Is Noise.

Of all the German-speaking émigrés who moved to the Los Angeles area during the Nazi era, the philosopher and critic Theodor Wiesengrund Adorno had perhaps the most openly antagonistic relationship with Southern California culture. Yet Adorno’s years in California were by no means unproductive. He may have been intellectually unhappy and financially pressed, but he benefited from close observation of Hollywood culture and formed friendships with a number of the émigrés.

Episode 12: Lion Feuchtwanger’s Villa Aurora and A Mutual Friend… By Friedel Schmoranzer (Villa Aurora)

Thomas Mann was a frequent guest at fellow writer Lion Feuchtwanger’s house. Mann called the Spanish revival villa on 520 Paseo Miramar a “true castle by the sea.” The Feuchtwangers were generous hosts and organized readings in Lion’s study. Thomas Mann used to be the guest of honor and moderator of theses evenings in German, whereas Charlie Chaplin used to have the first word at the English readings. Mann, a movie buff, admired Chaplin and enjoyed the Hollywood glamour Chaplin added to these events.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 11: The NBC Studios

In 1941, the BBC approached Thomas Mann to ask him to address his fellow countrymen regularly in short radio speeches. He later reported that he could hardly believe this great opportunity at first: The regular broadcasts enabled the exiled writer to politically influence the German population in their mother tongue. Until his last speech in November 1945, Mann drove every month from Pacific Palisades to Hollywood, where he recorded his speeches for Germany in the NBC's Recording Department.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 10: The Hollywood Fairfax Temple

After taking a closer look at the relationship between Mann and the First Unitarian Church, we would like to focus on Mann’s relationship with Rabbi Jacob Sonderling and the Society for Jewish Culture - Fairfax Temple. By 1941, when the United States entered the war, more than 6,000 German Jews had made it to Los Angeles, making the city the second-largest center of German-speaking Jews in America. An important hub and supporting organization for Jewish art and culture in Los Angeles was the Fairfax Temple and its Rabbi, Jacob Sonderling, who had a good relationship with Thomas Mann.

Episode 9: Salka Viertel. By Donna Rifkind, author of "The Sun and Her Stars: Salka Viertel and Hitler's Exiles in the Golden Age of Hollywood."

In her 1969 memoir "The Kindness of Strangers," the screenwriter Salka Viertel confessed that she didn’t remember the first time she was introduced to her good friend Thomas Mann. But she supposed that it must have been during the summer of 1940 in Los Angeles, most likely at a banquet for the Emergency Rescue Committee, whose work on behalf of European refugees both Viertel and Mann supported.

Episode 8: La La Land

During the decade the Manns lived in ’La La Land,’ Thomas and Katia embraced the city's film culture. Mann’s favorite theater seemed to be the Fox Village Theater in Westwood. Built in 1931, the theater with the iconic 170-foot tower was only 15 minutes by car from his home in Pacific Palisades and became a highly frequented spot for the Manns’ movie nights. They visited the theater with the remarkable Spanish modernist architecture on a regular basis.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 7: Nelly Mann. By Michaela Ullmann, Exile Studies Librarian.

As the Nazis assumed power in February 1933, Heinrich Mann was one of the first intellectuals to flee Germany with his wife, Nelly. Like Thomas and Katia Mann, Heinrich and Nelly initially found refuge in southern France until the country fell to German occupation, whereupon they fled Europe.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 6: Union Station

In the first years of his American exile, Thomas Mann was constantly on the move. From New York to Ottawa, Austin, Minneapolis, Seattle and LA - all in all, he gave well over one hundred lectures during this time. The aim was to convince the Americans of a united front against Nazi Germany.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 5: First Visit in LA: The Shrine Auditorium

In February 1938, Thomas, Katia and Erika left Zurich for Thomas Mann’s first lecture tour throughout the United States. On March 23, they arrived in LA for the first time, on a ‘Streamliner’ train which Mann nicknamed ‘rocket train.’ He held his lecture, titled "The Coming Victory of Democracy," at the Shrine Auditorium, a venue in the shape of an amphitheater that could host more than 6000 people.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 4: The Ongoing Housing Crisis

The struggle for social housing concepts and solutions is a long-lasting issue for the city of Los Angeles. On May 20, 1952, Thomas Mann noted in his diary: “‘Daily News’ publication on the scandalous slum housing in Los Angeles. Houses occupied by large families with children, living in one room for $45 a month. The owner lives in Hollywood. Huge cash outlays for armaments and external power while bills for housing improvements are voted down."

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 3: Alfred Döblin – Love Thy Enemy. By Stefan Keppler-Tasaki, University of Tokyo.

The Jewish-German novelist and physician Alfred Döblin arrived in Los Angeles after an excruciating flight through Europe that he described in his biography “Destiny’s Journey.” The exile community welcomed him in a ceremony held at the First Unitarian Church on October 26, 1940. Thomas Mann, although a frequent visitor of the place, was missing that day since he had to attend to his brother Heinrich’s arrival in New York.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 2: Bruno Walter – A Concert with Obstacles

After fleeing from Germany in 1933, the world-famous conductor and composer Bruno Walter settled with his family in their new home on 608 N. Bedford Drive in Beverly Hills. Walter, who conducted the LA Philharmonic at the time, was already friends with the Manns from his time with the Munich State Opera in the 1910’s. They revived their friendship in Los Angeles.

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Episode 1: Max Horkheimer – Watching the Rhine (from LA)

Max Horkheimer moved from New York into a bungalow on 13524 D'este Drive, Pacific Palisades in April 1941. While scouting for a new home in Los Angeles in 1940, he recalled in an interview that a realtor "showed him a house and, as realtors do, launched into praise of the neighborhood. Just recently, the realtor explained, another house had been sold to another gentleman from Germany — 'a Mr. Mann.’”

Read the full episode on Instagram, Facebook and Twitter

Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. is supported by the German Federal Foreign Office and Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Ausstellung: Thomas Mann »DEMOCRACY WILL WIN!«

München

»Es ist mit der Selbstverständlichkeit der Demokratie in aller Welt eine zweifelhafte Sache geworden. Es ist die Stunde gekommen […] für eine Selbstbesinnung der Demokratie, für ihre Wiedererinnerung, Wiedererörterung und Bewußtmachung – mit einem Wort: für ihre Erneuerung im Gedanken und im Gefühl.« - THOMAS MANN: VOM ZUKÜNFTIGEN SIEG DER DEMOKRATIE, 1938

Aktuell erleben wir, dass die Grundwerte der Demokratie in Frage gestellt werden. Populismus und Nationalismus setzen demokratische Gesellschaften massiv unter Druck. Die Ausstellung » Thomas Mann: Democracy will win!« des Literaturhauses München versteht sich als konkreter Beitrag zur aktuellen Debatte um unsere Demokratie. Sie soll zu ihrer »Wiedererinnerung, Wiedererörterung und Bewusstmachung«, zur »Erneuerung der Demokratie im Gedanken und im Gefühl« beitragen.

In Kooperation mit dem LITERATURHAUS MÜNCHEN. Gefördert vom Auswärtigen Amt.

Location

Stiftung Buch-, Medien- und Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, 80333 München

täglich 11-18 Uhr

Euro 7.- / 5.-

STUDENTEN-SPECIAL: Studierende zahlen montags nur 2.- Euro!

#democracywillwin

Symposium mit Friederike Meyer: „Pandemic Urbanism“

Online

Pandemic Urbanism: Ein virtuelles Symposium zum Thema COVID-19 und Städte.

Was bedeutet COVID-19 für das Leben in der Stadt? Was sind die Implikationen dieser Pandemie für urbane Mobilität, soziales Leben, Politik und Bevölerungsdichte? Mit mehr als 50 Teilnehmer*Innen bietet das Symposium einen Tag voll Präsentationen und Gespräche zwischen Wissenschaftlern, Forschern und Aktivisten. Thomas Mann Fellow Friederike Meyer wird in der Session „Urbane Form jenseits der Norm" von 10:15 bis 11:15 vortragen. Ihr Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Thomas Mann Fellow Doris Kleilein entstanden.

Das Symposium findet in englischer Sprache statt.

Density, Mobility and Common Good – Towards the Post Corona City

The pandemic reveals the advantages of robust and resilient cities as well as the consequences of insufficient or nonexistent urban planning. The collective experience in the state of emergency provides a chance to accelerate long-overdue demands and concepts for the climate-neutral city in its consequent implementation.

Everything that makes cities worth living in also helps in a crisis like this: a climate-friendly active mobility, flexible spatial models for living and working, affordable housing, sufficient public space, regional economic cycles, inclusive neighborhoods and a well-organized administration. Resiliency depends on how density is organized and designed.

Facing climate change, the dense, mixed-use city is more than ever an answer to the global dilemma of more and more people having to share resources and spaces that are coming to an end. Based on built and proposed projects from Berlin and other European cities, the lecture will outline in which areas the crisis can be a catalyst for urban development towards the common good and what political action needs to be taken.

Friederike Meyer, geboren 1972 in Dresden, studierte Architektur an der RWTH Aachen und als DAAD-Stipendiatin an der University of Washington in Seattle. Zudem wurde sie an der Evangelischen Medienakademie in Berlin zur Journalistin ausgebildet. Heute arbeitet sie als Architekturjournalistin in Berlin. Ihr Interesse gilt der Schnittstelle von Architektur, Stadtplanung und Gesellschaft. Von 2000 bis 2017 war sie Redakteurin der Architekturfachzeitschrift Bauwelt; seit mehreren Jahren arbeitet sie als Autorin für Ausstellungen und Bücher, als Moderatorin und Jurorin. In Kaiserslautern lehrt sie Architekturkommunikation. Seit 2017 ist Friederike Meyer Chefredakteurin der Meldungsredaktion von BauNetz.

Location

Freitag, 29. Mai, 2020, 9:00 – 17:00 Uhr (PDT)

Die Veranstaltung ist umsonst.

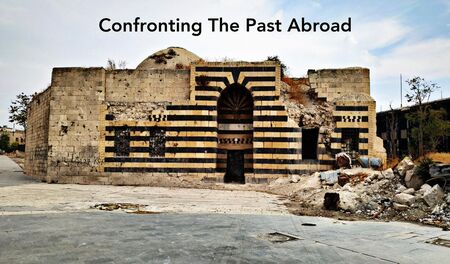

“Confronting the Past Abroad:" Ein Gespräch mit Ayham Majid Agha, Mohamed Amjahid, Olga Grjasnowa und Josh Kun

Online

Ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat heute Migrationshintergrund. Viele Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten suchen hier Schutz vor Gewalt und Kriegsgräueln, die sie in ihren Herkunftsländern erlebt haben. Ihre Unrechtserfahrungen spielen in der deutschen politischen Öffentlichkeit aber bislang nur eine untergeordnete Rolle.

In Koblenz findet derzeit in Prozess statt, der dazu beitragen könnte, dies zu ändern. Dem ehemaligen Ermittlungsleiter der syrischen Staatssicherheit und einem weiteren ehemaligen Beamten werden Folter in mehreren tausend Fällen und vielfacher Mord vorgeworfen. Der Prozess ist ein Zeichen, das die Welt nicht vergessen wird.

Thomas Mann Fellow Mohamed Amjahid hat für die deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT über den bahnbrechenden Prozess berichtet. Gemeinsam mit der Schriftstellerin Olga Grjasnowa, dem syrischen Theatermacher Ayham Majid Agha und dem Musikwissenschaftler, Autor und Kurator Josh Kun spricht er über die Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen von Migranten in Deutschland und Amerika und diskutiert, wie sich diese in der zeitgenössischen Literatur, im Theater und in der Musik widerspiegeln.

Teilnehmer*Innen

Ayham Majid Agha ist Theaterregisseur und Schauspieler am Gorki Theater in Berlin. Er wurde an der Akademie der Darstellenden Künste in Damaskus zum Schauspieler ausgebildet und studierte in Italien und Großbritannien. Nach einer erfolgreichen Karriere in seiner Heimat verließ er Syrien. Seit 2016 ist er mit dem Gorki Theater verbunden. In der Spielzeit 2017/18 wurde sein Stück "Skelett eines Elefanten in der Wüste" am Gorki Theater uraufgeführt. Es wurde zum Festival "Radikal Jung" eingeladen, wo Ayham Majid Agha den Preis der Jungen Kritiker erhielt. Er ist mit der Schriftstellerin Olga Grjasnowa verheiratet.

Mohamed Amjahid wurde als Sohn von so genannten Gastarbeitern in Frankfurt am Main geboren. Er studierte Politikwissenschaft in Berlin und Kairo und forschte an verschiedenen anthropologischen Projekten in Nordafrika. Während seines Studiums arbeitete er als Journalist für die taz, die Frankfurter Rundschau und den Deutschlandfunk. Er arbeitete als politischer Reporter für die Wochenzeitung Die Zeit und das Zeit Magazin. Anthropologisch und journalistisch beschäftigt er sich mit Menschenrechten, Gleichberechtigung und Umbrüchen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Mohamed Amjahid ist Thomas-Mann Fellow 2020.

Olga Grjasnowa wurde in Baku, Aserbaidschan, geboren. Ihre Familie wanderte 1996 aus und ließen sich als „Kontingentflüchtlinge" in Deutschland nieder, wo sie im Alter von 11 Jahren Deutsch lernte. Nach Studien in Leipzig, Polen, Russland und Israel nahm Grjasnowa ein Tanzstudium an der Freien Universität Berlin auf. Ihr von der Kritik gefeierter Debütroman" Der Russe ist einer, der Birken liebt" wurde 2012 mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet. Ihr jüngstes Buch "Gott ist nicht schüchtern" erschien 2017. Grjasnowa ist mit dem Theaterregisseur und Schauspieler Ayham Majid Agha verheiratet.

Josh Kun ist Musikwissenschaftler, Autor und Kurator. Er untersucht, wie Kunst und Populärkultur den interkulturellen Austausch fördern. Josh Kun ist Direktor der USC Annenberg School of Communication, wo er den Lehrstuhl für Interkulturelle Kommunikation innehat. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf den Auswirkungen von Vertreibung, Umsiedlung, Deportation und Immigration auf die zeitgenössische globale Musikpraxis. Im Jahr 2018 war Josh Kun Bosch-Stipendiat an der American Academy in Berlin.

Online Stream am 14.06.2020 um 20.00 Uhr (MEZ) hier.

Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

"Resilience and Adaptation: Social Inequity and the Corona Crisis." Diskussion mit Jutta Allmendinger

Online

This event will be held in English

Life after the Corona Crisis: In an era of social distancing and sheltering in place, 1014 and the American Council on Germany have launched a series of discussions about the impact of COVID-19 on the global economy, national politics, and society. Each week, experts from both sides of the Atlantic share their insights on how we are adapting to current challenges and what the world might look like after the pandemic.

The combined public health and economic crises have exacerbated social inequity in our societies. Social injustice and police brutality have led to widespread protests and unrest. From essential workers risking their lives on minimum wage to poor living conditions to inadequate access to health care and the digital world, we must right many existing wrongs in the United States and in Europe. German sociologist Prof. Dr. Jutta Allmendinger and American community leader Bill Strickland will discuss how to heal and preserve the fabric of our communities. This event is being held with support from the Thomas Mann House.

Participants

Prof. Dr. Jutta Allmendinger is Professor of Sociology at the Humboldt University in Berlin and President of the Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) (Social Science Research Center Berlin). She received her training in sociology and social psychology at the University of Mannheim (M.A. 1982), the University of Wisconsin, Harvard University (Ph.D. 1989), and the Free University of Berlin (Habilitation 1993). In 2019, she was a fellow in residence at the Thomas Mann House in Los Angeles.

Dr. Allmendinger worked as Researcher at the Center for Survey Research and Methodology (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, ZUMA) in Mannheim (1981-83), as Research Assistant at Harvard University and at the Center for Educational Sciences at the University of Wisconsin (1984-88). From 1988 to 1991, she was Senior Researcher at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin. From 1999-2002, she was Chairperson of the German Society for Sociology (DGS), from 1992 to 2007 she was Full Professor of Sociology at the University of Munich and, from 2003 to 2007, Director of the Institute for Employment Research (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, IAB) in Nürnberg. In the academic year 1991-1992 she was Fellow at the Harvard Business School in Cambridge (Program for Organizational Behavior) and, in the academic year 1996-1997, Fellow at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford.

Dr. Allmendinger holds memberships in the Scientific Commission of the German Science and Humanities Council (Wissenschaftsrat), the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW), the expert commission “Research und Innovation” of the German Federal Ministry of Education and Research, the German Academy of Natural Scientists Leopoldina, and in the Foundation Council of the European University Viadrina Frankfurt (Oder). She is editor in chief of the Zeitschrift für Arbeitsmarkt Forschung (ZAF) (Journal for Labor Market Research) and was coeditor of the Journal of European Societies (1998-2001). Dr. Allmendinger has published 11 books and over 140 articles, mostly in peer-reviewed journals on social inequality, educational sociology, labor market research, demography, and social stratification.

William E. Strickland grew up in the Manchester neighborhood of Pittsburgh, Pennsylvania, and graduated from Oliver High School. He then attended the University of Pittsburgh, where as an undergraduate he founded the Manchester Craftsmen's Guild as an after-school program to teach children pottery skill in his old neighborhood. He graduated cum laude with a bachelor's degree in American history and foreign relations in 1970. Following graduation he continued to build the Manchester Guild into an innovative nonprofit agency that uses the arts to inspire and mentor inner-city teenagers. In 1972 he took over the Bidwell Training Center that trains displaced adults for jobs.

He has served on the boards of the National Endowment for the Arts, Mellon Financial Corporation, and the University of Pittsburgh. For his work, Strickland has won various awards including a MacArthur Fellowship "genius" award in 1996. He has been honored by the White House, and received the Goi Peace Award in 2011.

In June 2018, Strickland announced that he would be stepping down from his role as president and CEO of Manchester Bidwell Corp., but that he will remain on as executive chairman. He had served as the leader of the organization for 50 years.

#LNDI2020: Der öffentliche Raum in Krisenzeiten

Online

Globale Krisen formen den öffentlichen Raum. Durch die Covid-19-Pandemie hat sich das Leben weitgehend ins Private und Digitale verlagert. Es wird wohl noch lange dauern, bis sich U-Bahnen und Konzerthallen wieder füllen, gleichzeitig gehen Hunderttausende auf die Straßen, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren. Wie muss sich der öffentliche Raum verändern, um gesellschaftliche Teilhabe und Abstand zu vereinbaren; um das Leben mit wiederkehrenden Krisen sozial verträglich zu gestalten? Die Resilienz von Räumen beschäftigt zunehmend Akteure in Stadtplanung und Architektur.

Thomas Mann Fellows Doris Kleilein und Friederike Meyer sprechen mit Oliver Elser und Felix Weisbrich über die Bilder und Ereignisse der vergangenen Monate und fragen nach ihrer Bedeutung für den öffentlichen Raum.

Oliver Elser ist Kurator am Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main. 2016 war er Kurator von „Making Heimat“, dem Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale von Venedig. Am DAM hat er Ausstellungen zum Brutalismus, zur Postmoderne, über Architekturmodelle im 20. Jahrhundert und zu Simon Ungers kuratiert. 2012/13 war er Vertretungsprofessor für Szenografie an der Fachhochschule Mainz. Als freier Kurator konzipierte er mit Michael Rieper die Ausstellung „Housing Models: Experimentation and Everyday Life“ (Wien, Sofia und Belgrad). Seit 1999 entstand mit dem Künstler Oliver Croy das Projekt „Sondermodelle“, zuletzt präsentiert 2013 auf der Kunstbiennale in Venedig im „Palazzo Enciclopedico“.

Doris Kleilein ist Architektin, Autorin und seit 2018 Leiterin des Architekturbuchverlags JOVIS in Berlin. Nach dem Architekturstudium in Berlin und Winnipeg war sie Mitbegründerin des Architekturbüros bromsky und arbeitete als freie Autorin mit Schwerpunkt Architektur, Stadt und Politik für Radio, Print und Online. Von 2005 bis 2018 war sie Redakteurin der Architekturfachzeitschrift Bauwelt, wo sie vorwiegend zu neuen Wohnmodellen, Stadtentwicklung und den Auswirkungen von Migration auf Architektur und Städtebau publiziert hat. In Kooperation mit dem Ballhaus Naunynstraße kuratierte sie performative Parcours im Stadtraum. 2014 wurde sie in den Fachfrauenbeirat der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt berufen.

Friederike Meyer ist Architekturjournalistin in Berlin. Ihr Interesse gilt der Schnittstelle von Architektur, Stadtentwicklung und Gesellschaft. Sie studierte Architektur an der RWTH Aachen und als DAAD-Stipendiatin an der University of Washington in Seattle. An der Evangelischen Medienakademie in Berlin wurde sie zur Journalistin ausgebildet und arbeitet seither als Autorin, Moderatorin und Jurorin. In Kaiserslautern lehrt sie Architekturkommunikation. Von 2000 bis 2017 war sie Redakteurin der Architekturfachzeitschrift Bauwelt. Seit 2017 ist sie Chefredakteurin der Meldungsredaktion von BauNetz.

Felix Weisbrich ist Leiter des Straßen und Grünflächenamtes Friedrichshain-Kreuzberg und gilt als Kopf hinter den Berliner Pop-Up-Radspuren, die innerhalb kürzester Zeit während der ersten Corona-Monate aufgebaut wurden. Der studierte Forstwissenschaftler arbeitete in unterschiedlichen Funktionen in der Forstverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns: Als Forstpolitikreferent im Landwirtschaftsministerium in Schwerin, als Logistiker für Energieholzgewinnung sowie als Forstamtsleiter in Bad Doberan. Er engagierte sich für Fragen der Verwaltungsmodernisierung, vertrat die oberste Forstbehörde in Gesetzgebungsverfahren und bei Bau- und Nutzungskonflikten z.B. in den Küstenwäldern um Heiligendamm. In seiner derzeitigen Funktion ist er für komplexe öffentliche Räume wie den Görlitzer Park und die Verkehrssysteme in einem der am höchsten verdichteten urbanen Räume Europas zuständig.

Eine Veranstaltung des Thomas Mann House, des Deutschen Architekturmuseums (DAM) in Frankfurt am Main, des Jovis Verlags und des Online-Magazins BauNetz im Rahmen der Langen Nacht der Ideen 2020 des Auswärtigen Amtes.

Die Thomas Mann Fellowships werden gefördert von der Berthold Leibinger Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

Die Lange Nacht der Ideen

Das Auswärtige Amt und seine Partner laden Sie ein, an der fünften „Langen Nacht der Ideen“ teilzunehmen. Wie kann die Kultur auch in Zeiten von Corona ihre zentrale Rolle spielen? Wie kann sie auch in Krisenzeiten ihre eigene, einzigartige Kraft entfalten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die „Lange Nacht der Ideen“, die am 19. Juni stattfindet – und zum ersten Mal komplett virtuell.

Vom Thema Nachhaltigkeit in der Clubszene über südosteuropäische Filme bis zum Science Slam zu europäischer Wissenschaftspolitik: unter dem Titel „Kulturen der Zukunft – Zukunft der Kulturen“ beschäftigen sich mehr als ein Dutzend digitaler Veranstaltungen mit der Zukunft kulturellen Lebens. Denn: Gerade in Zeiten von Corona, in denen der direkte menschliche Kontakt eingeschränkt bleiben muss, ist die Überwindung dieser physischen Distanz durch Kultur umso wichtiger - für den Einzelnen sowie für die Gesellschaft. Die Lange Nacht der Ideen ist eine Teamarbeit des Auswärtigen Amts, seiner Mittlerorganisationen sowie weiterer starker Partner aus Zivilgesellschaft, Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen sowie privaten Stiftungen. | #LNDI2020

Weitere Informationen zur Langen Nacht der Ideen 2020 und das vollständige Programm finden Sie unter www.diplo.de/lndi2020

Salon am Hügel: Auf den Palisaden

Online

Andreas Platthaus und Thomas Demand sprechen über Amerika, Häuser, Trump und Thomas Mann im Live-Stream aus der Villa Hügel

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Salon am Hügel“ treffen der Künstler Thomas Demand und FAZ-Feuilletonist und Autor Andreas Platthaus am 20. August um 18 Uhr in der Villa Hügel aufeinander. Die gemeinsame Veranstaltung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung und des Thomas Mann House wird als Live-Streams übertragen.

Sie sprechen über den Einfluss Thomas Manns auf ihre künstlerische Tätigkeit, über ihre Wahrnehmung von Amerika und Trump, über Häuser als Sujet und vieles mehr. Begleitet wird das Gespräch von einer Lesung aus dem neuen Buch von Andreas Platthaus, das er während seines Aufenthaltes 2019 im Thomas Mann House in Los Angeles geschrieben hat. Das Buch mit dem Titel „Auf den Palisaden“ entstand zunächst in Form eines täglichen Blogs, der Platthaus‘ Begegnungen und Eindrücke als Thomas Mann Fellow reflektierte. Für den Fotokünstler Thomas Demand, der in Los Angeles lebt und arbeitet, spielen Häuser und Orte eine zentrale Rolle.

Andreas Platthaus ist seit 1997 Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und leitet derzeit das Ressort „Literatur und literarisches Leben“. 2017 erfolgte die Ernennung zum Chevalier des Arts et des Lettres durch die Französische Republik. Während seines Fellowships am Thomas Mann House arbeitete Platthaus vor allem an Nachforschungen zu seinem neuen Buch über das Bauhaus im Exil.

Thomas Demand ist bekannt für seine großformatigen Fotografien. Indem er dreidimensionale, meist lebensgroße Modelle aus Papier und Karton von Orten realisiert, die in ihrer Thematik oft auf vorgefundene Bilder aus den Massenmedien Bezug nehmen, und indem er die so entstandenen Szenerien fotografiert, schafft er ganz eigene Artefakte, die mit den Vorstellungen des Betrachters von Fiktion und Wirklichkeit spielen. Seine Arbeiten sind in zahlreichen Museen und Sammlungen vertreten, darunter im Museum of Modern Art, New York, im Guggenheim Museum, New York, und der Tate Modern, London.

Eine Veranstaltung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung und Thomas Mann House.

Die Thomas Mann Fellowships werden gefördert von der Berthold Leibinger Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

Weitere Informationen und den Live-Stream finden Sie auch unter www.krupp-stiftung.de

Radical Diversity: Diskussionsreihe mit Mohamed Amjahid und Max Czollek

Online

Mohamed Amjahid und Max Czollek kommen mit amerikanischen Gästen ins Gespräch über Strategien für eine offenere, vielfältigere, gerechtere Gesellschaft in Deutschland und den USA. Thomas Mann Fellow und Autor Mohamed Amjahid und Poet und Publizist Max Czollek sprechen über erfolgreichen politischen Aktivismus für mehr Diversität. Sie diskutierten die Rolle von Geschichtspolitik für den Integrationsdiskurs in beiden Ländern und stellen die Frage: Wie drückt sich die zunehmende gesellschaftliche Vielfalt in Politik und Kunst beider Länder aus? Was sind Gegenentwürfe zu weißer, hegemonialer Kultur?

Erster Gast der Reihe ist Priscilla Layne, eine der Vordenkerinnen der Black German Studies und Professorin an der University of North Carolina at Chapel Hill.

Teilnehmer*Innen

Mohamed Amjahid wurde als Sohn von so genannten Gastarbeitern in Frankfurt am Main geboren. Er studierte Politikwissenschaft in Berlin und Kairo und forschte an verschiedenen anthropologischen Projekten in Nordafrika. Während seines Studiums arbeitete er als Journalist für die taz, die Frankfurter Rundschau und den Deutschlandfunk. Er arbeitete als politischer Reporter für die Wochenzeitung Die Zeit und das Zeit Magazin. Anthropologisch und journalistisch beschäftigt er sich mit Menschenrechten, Gleichberechtigung und Umbrüchen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Mohamed Amjahid ist Thomas-Mann Fellow 2020.

Dr. Max Czollek wurde 1987 in Berlin geboren, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Im Jahr 2012 schloss er sein Studium der Politikwissenschaft an der Technischen Universität Berlin ab. Im Jahr 2016 schloss er sein Promotionsstudium am Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) ab. Seit 2009 ist Czollek Mitglied des Lyrikkollektivs G13, das Bücher veröffentlicht und Vorträge organisiert. Von 2013 bis 2018 war er Kurator des internationalen Projekts Babelsprech International, dessen Ziel es war, die Vernetzung junger deutschsprachiger und europäischer Poesie- und Lyrikergemeinschaften zu fördern. Im Jahr 2018 erschien sein Aufsatz Desintegriert Euch! bei Carl Hanser.

Priscilla Layne ist Professorin für Germanistik und African and African American Diaspora Studies an der University of North Carolina at Chapel Hill. In ihren Publikationen beschäftigt sie sich mit Themen „Blackness“ im deutschen Film, Protestbewegungen in der Nachkriegszeit und türkisch-deutscher Kultur. Sie ist Autorin von „White Rebels in Black: German Appropriation of African American Culture“, das 2018 bei der University of Michigan Press erschienen ist. Momentan arbeitet sie an einer Monografie über afro-deutschen Afrofuturismus.

Online Stream am 26.08.2020 um 21.00 Uhr (MEZ).

Die Teilnahme ist kostenlos.

Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Paulskirche: 55 Voices for Democracy

Online

Die Serie „55 Voices for Democracy“ knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während des Zweiten Weltkrieges von seinem Haus in Kalifornien aus an Hörer in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzten Niederlanden und der Tschechoslowakei wandte. Von 1940 bis Mai 1945 appellierte er monatlich an tausende Hörer, sich dem nationalsozialistischen Regime zu widersetzen und wurde so zur bedeutendsten deutschen Stimme im Exil. Heute gilt mehr denn je Thomas Manns Überzeugung, dass die „soziale Erneuerung der Demokratie” Bedingung und Gewähr ihres Sieges ist. In diesem Sinne stellen 55 renommierte internationale Intellektuelle, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen in kurzen Ansprachen ihre Ideen für die Erneuerung der Demokratie vor.

Die Serie wird präsentiert vom Thomas Mann House in Kooperation mit Deutschlandfunk, Los Angeles Review of Books und Süddeutsche Zeitung, gefördert vom Auswärtigen Amt, der Beauftragten für Kultur und Medien sowie der Berthold Leibinger Stiftung.

Die Frankfurter Paulskirche wird die Beiträge ab dem 2. September dauerhaft in ihrer Ausstellung präsentieren. Der Festakt mit Redebeiträgen der Thomas Mann Fellows Jutta Allmedinger und Rainer Forst sowie Honorary Fellow Frido Mann anlässlich der Eröffnung der 55 Voices-Medienstationen wird als Live-Stream übertragen.

Jutta Allmendinger ist eine deutsche Soziologin. Nach Stationen unter anderen an der Harvard University, der LMU und dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, ist Prof. Allmendinger seit April 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. 2013 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland. 2014 wurde ihr die Ehrendoktorwürde der Universität Tampere verliehen. Seit 2017 ist sie Mitherausgeberin der Wochenzeitung „Die Zeit“ Im Jahr 2018 gehörte Jutta Allmendinger zu den ersten Thomas Mann Fellows im eben eröffneten Thomas Mann House in Los Angeles.

Rainer Forst ist Professor für Politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 2007 ist er Mitbegründer und Sprecher des Forschungsverbunds „Normative Ordnungen“ und seit 2009 der DFG-Kollegforschergruppe „Justitia Amplificata“. Darüber hinaus ist er seit 2012 Direktor der DFG-Forschungsgruppe „Transnationale Gerechtigkeit“. Im Jahr 2012 erhielt er den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG. Er ist ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Corresponding Fellow der British Academy. Darüber hinaus ist er Mitglied des Executive Editorial Committee von „Political Theory“ und in unterschiedlichen Funktionen an zahlreichen weiteren internationalen Zeitschriften beteiligt. Rainer Forst wird sich im Jahr 2021 als Thomas Mann Fellow in Los Angeles aufhalten.

Frido Mann, in Kalifornien geboren und Enkel von Thomas Mann, arbeitete nach dem Studium der Musik, der Katholischen Theologie und der Psychologie viele Jahre als klinischer Psychologe in Münster, Leipzig und Prag. Er lebt heute als freier Schriftsteller in München. Zuletzt sind von ihm erschienen „An die Musik. Ein autobiographischer Essay“ und, zusammen mit Christine Mann, „Es werde Licht. Die Einheit von Geist und Materie in der Quantenphysik“. Im August 2018 ist „Das Weiße Haus des Exils“ über das Thomas Mann House in Los Angeles im Fischer Verlag erschienen.

Eine Kooperation mit dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main

Radical Diversity: Diskussionsreihe mit Mohamed Amjahid und Max Czollek (Houston)

Online

Mohamed Amjahid und Max Czollek kommen mit amerikanischen Gästen ins Gespräch über Strategien für eine offenere, vielfältigere, gerechtere Gesellschaft in Deutschland und den USA. Thomas Mann Fellow und Autor Mohamed Amjahid und Poet und Publizist Max Czollek sprechen über erfolgreichen politischen Aktivismus für mehr Diversität. Sie diskutierten die Rolle von Geschichtspolitik für den Integrationsdiskurs in beiden Ländern und stellen die Frage: Wie drückt sich die zunehmende gesellschaftliche Vielfalt in Politik und Kunst beider Länder aus? Was sind Gegenentwürfe zu weißer, hegemonialer Kultur?

Zu Gast in der zweiten Folge in Houston sind die Autorin Corinne Kaszner, die Künstlerin Joy Harris und und Kuratorin Ashley DeHoyos.

Teilnehmer*Innen

Max Czollek wurde 1987 in Berlin geboren, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Im Jahr 2012 schloss er sein Studium der Politikwissenschaft an der Technischen Universität Berlin ab. Im Jahr 2016 schloss er sein Promotionsstudium am Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) ab. Seit 2009 ist Czollek Mitglied des Lyrikkollektivs G13, das Bücher veröffentlicht und Vorträge organisiert. Von 2013 bis 2018 war er Kurator des internationalen Projekts Babelsprech International, dessen Ziel es war, die Vernetzung junger deutschsprachiger und europäischer Poesie- und Lyrikergemeinschaften zu fördern. Im Jahr 2018 erschien sein Aufsatz Desintegriert Euch! bei Carl Hanser.

Ashley DeHoyos arbeitet als Kulturproduzentin sowie Pädagogin und ist in Baytown, TX, geboren und aufgewachsen. Sie hat sowohl einen Bachelor of Fine Arts von der Sam Houston State University (2013) als auch einen Master of Fine Arts in kuratorischer Praxis vom Maryland Institute College of Art (2016) inne. Ab 2018 war sie als Kuratorin bei DiverseWorks in Houston, TX, tätig und hat eine breite Palette an visueller und darstellender Kunst als auch Kunst im öffentlichen Raum organisiert. In ihrer kuratorischen Praxis konzentriert sich DeHoyos auf das Kreieren kultureller Plattformen mit intersektionellen Perspektiven und spekulativen Zukünften in Bezug auf Geschichte und Umwelt.

Jeanette „Joy“ Harris ist eine in Houston ansässige Künstlerin, Schriftstellerin und Kuratorin mit besonderem Interesse für Performance und Politiken. Sie war Stipendiatin am Hannah Arendt Institute/Bard College und ist derzeit Mitglied des Committee for Public Philosophy der American Philosophical Association. Die kreativen Arbeiten von Harris wurden in den USA, Großbritannien und der EU gezeigt und sie ist Mitglied des Management Committees for Experimental Action, der Biennale für Performance-Kunst in Houston. Harris promoviert in Philosophie, Kunst und kritischem Denken an der European Graduate School.

Corinne Kaszner ist Politikwissenschaftlerin und Soziologin mit Schwerpunkt in der politischen Philosophie, Social Justice und Diversity, Gender-Theorie und Politik. Seit 2013 ist sie Trainerin und Ausbilderin für Social Justice und Diversity und Co-Autorin des Buches „Praxishandbuch Social Justice und Diversity“, das 2019 veröffentlicht wurde. Kaszner arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt "Heidegger und Postmoderne" an der Universität zu Köln und promoviert zum Themenbereich Philosophiegeschichte an der Technischen Universität Darmstadt.

Online Stream am 16.09.2020, 12 Uhr (PST).

Die Teilnahme ist kostenlos.

Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

One Nation – Many Stories: 30 Years of German Unity. Eine virtuelle Podiumsdiskussion

Online

Der 3. Oktober 2020 markiert den 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Der Zeitraum zwischen dem Fall der Mauer im November 1989 und der Unterzeichnung des Einigungsvertrages am 3. Oktober 1990 steht für das politische Geschick Deutschlands bei der Rückkehr zu einer vereinten Nation. Gleichzeitig muss man anerkennen, dass Willy Brandts Diktum "Jetzt wird zusammenwachsen, was zusammen gehört" nur teilweise verwirklicht worden ist. Während die formale Vereinigung kaum ein Jahr dauerte, stellt sich heraus, dass 'Einheit' Generationen braucht.

Anhaltende Unterschiede im Lebensstandard, bei den Renten, den politischen Orientierungen oder den demokratischen Werten deuten darauf hin, dass der Prozess der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland ein Mehrgenerationenprojekt ist. Wie wirken sich die wahrgenommenen politischen, sozio-ökonomischen und kulturellen Unterschiede darauf aus, wie die Deutschen in den alten und neuen Bundesländern ihr Land sehen und daran teilhaben? Haben sich die Deutschen angemessen mit ihrer getrennten Vergangenheit auseinandergesetzt, um eine gemeinsame politische Identität des 21. Jahrhunderts zu schaffen? Es gibt zwar viel zu feiern, aber was steht im nächsten Jahrzehnt der "einigenden Arbeit" auf dem Spiel? Diese und andere Fragen werden mit drei namhaften Experten aus der deutschen Politik, Gesellschaft und Kultur diskutiert.

Moderiert wird diese virtuelle Veranstaltung von Niko Switek, DAAD-Gastprofessor für Germanistik an der Henry M. Jackson School of International Studies und dem Fachbereich Politikwissenschaft der Universität Washington.

Teilnehmer*Innen

Marianne Birthler war Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag und von 2000 bis 2011 die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, wo sie für die Aufklärung der Verbrechen der Stasi, der ehemaligen DDR-Geheimpolizei, zuständig war. Im Jahr 2014 veröffentlichte Birthler Halbes Land. Ganzes Land. Ganzes Leben. Erinnerungen, die vom DDR-Alltag erzählen - Geschichten aus der Schule und aus dem Widerstand. Sie ist Mitglied der Grünen Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung und hat mehrere Ehrenämter und Funktionen inne: Sie ist außerdem Mitglied im Kuratorium der Körber-Stiftung, im Beirat der Gedenkstätte Berliner Mauer, im Kuratorium des Freiherr-vom-Stein-Preises für soziale Innovation und im Vorstand der Aktion Courage.