Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Land Acknowledgment

Die Villa Aurora erkennt an, dass wir uns auf dem traditionellen, angestammten und nie abgetretenen Land der Tongva (Gabrieleno) und Chumash befinden. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, auf diesem angestammten Land arbeiten zu dürfen. Wir ehren und respektieren ihre Ältesten und Nachkommen – in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – und würdigen ihren fortwährenden Einsatz für die Bewahrung dieses Landes und seiner Gewässer. Wir verpflichten uns, ihre Geschichten, ihre Kultur und ihre Gemeinschaft sichtbar zu machen und zu unterstützen.

Die Entstehung der Villa Aurora: Ein visionäres Bauprojekt

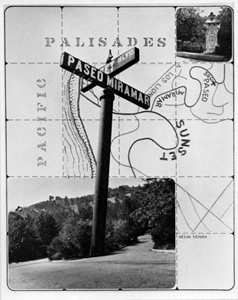

Gebaut wurde die Villa Aurora, die oberhalb des Sunset Blvd. auf der Fahrt zum Meer zu sehen ist, im spanischen Kolonialstil mit 14 Zimmern und 622 qm auf einem 1.765 qm großen Grundstück.

Der Investor, Arthur A. Weber, reiste nach Andalusien und ließ sich von der Kathedrale von Teruel in der Nähe von Sevilla inspirieren. Um die europäische Atmosphäre des Hauses zu vervollkommnen, wurden hölzerne Decken aus Spanien verschifft und ein Renaissancebrunnen aus der Toskana importiert. Zu den lokale Einflüssen zählten die Wände aus kalifornischem Redwood und Fliesen der Malibu Tile Company.

Das Haus wurde seinerzeit mit den neuesten technischen Annehmlichkeiten ausgestattet, wie einem elektrischen Garagentor und einem Müllverdichter. Auch eine Theater-Orgel, die bei der Projektion von Stummfilmen zum Einsatz kam, war Teil des Designs.

Im Jahr 1927 baute die Los Angeles Times in Zusammenarbeit mit den Investoren Arthur A. Weber und George Ley ein Musterhaus in Pacific Palisades. Das Projekt sollte wohlhabende Käufer überzeugen, sich in einem Teil von Los Angeles niederzulassen, dessen Straßen noch aus Schotter waren und von Schulen, Märkten und medizinischer Versorgung noch weit entfernt waren. Der Fortschritt des neuen Hauses wurde wöchentlich in der Times festgehalten.

Heute ist dieses Haus, die Villa Aurora, zu einem Hort des kulturellen Lebens geworden, aber die Reise dorthin war beschwerlich und ist eine für LA typische Geschichte des Exils, künstlerischer Kreativität, globaler Verbindungen, Bildung und – natürlich – des Immobilienmarkts.

Von der Ruine zum kulturellen Erbe: Die Feuchtwangers und ihre Villa

Als die Feuchtwangers einzogen, war das Haus so verfallen, dass sie – Martas Oral History zufolge – ihre ersten Nächte in Schlafsäcken im Garten verbrachten. Einer ihrer Nachbarn, ein großer Verehrer von Lions Büchern, schickte einen Handwerker, um sie zu unterstützen, die Villa wieder in einen bewohnbaren Zustand zu bringen.

Bald wurde die Villa Aurora zu einem Treffpunkt deutschsprachiger Emigranten in Los Angeles. Die Feuchtwangers veranstalteten regelmäßig Lesungen, Konzerte und Empfänge. Zu den Gästen gehörten Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Bruno Frank, Charlie Chaplin, Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel, Hanns Eisler, Ernst Toch und viele weitere Künstler und Intellektuelle.

Bevor er in den Vereinigten Staaten ankam, hatte Lion bereits zwei Bibliotheken verloren – die Nationalsozialisten hatten 1933 sein Haus und seine Bibliothek in Berlin beschlagnahmt, und 1940 war er erneut gezwungen, eine zweite Sammlung in Sanary-sur-Mer in Frankreich zurückzulassen. Unter den 30.000 Bänden aus Feuchtwangers letzter Bibliothek sind viele wertvolle Bücher zu finden: Eine Nürnberger Chronik aus dem Jahr 1493, Goya-Drucke und Sammlerstücke wie Briefe von Napoleon sowie eine unterzeichnete Erstausgabe eines Buches von Voltaire. Feuchtwanger führte auch Verweissammlungen für sämtliche seiner Bücher. 22.000 Bände dieser Bibliothek stehen noch heute in der Villa Aurora.

Nach dem Tod von Lion Feuchtwanger im Jahre 1958 wurde Marta zur Verwalterin des Bestandes. Im Jahr 1959 vermachte sie das Haus und die Bibliothek der University of Southern California (die 8.000 wertvollsten Bücher sind heute in der Feuchtwanger Memorial Library der USC untergebracht). Marta lebte in der Villa Aurora bis zu ihrem Tod 1987.

Rettung und Wiedergeburt: Von der Renovierung zur Künstlerresidenz

Dimster war erfahren im Umgang mit Häusern fortgeschrittenen Alters, aber die Villa Aurora, an der in den zurückliegenden Jahrzehnten nur gelegentliche Reparaturen vorgenommen worden waren, stellte auch ihn vor große Herausforderungen.

Das ganze Haus wurde angehoben und auf ein solides Fundament gesetzt. Der Hang wurde durch Zementpfeiler abgestützt, die Heizungsanlage und die Rohre wurden ersetzt und das ganze Haus neu verkabelt. Nach den Renovierungsarbeiten wurde die Villa Aurora in die Liste historischer Baudenkmäler in Kalifornien aufgenommen.

Seit 1995 dient die Villa Aurora nun als Künstlerresidenz für Schriftsteller:innen, Filmemacher:innen, Bildende Künstler:innen und Komponist:innen. Sie wird vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Die Stipendiat:innen und die Freunde und Förderer der Villa Aurora haben es zu einem wichtigen kulturellen Treffpunkt in der Region gemacht.

Ursprünglich von Zócalo Public Square veröffentlicht

Die historische Hausorgel

Dank zahlreicher und Spenden aus den USA und Deutschland konnte 2010 die historische Orgel der Villa Aurora restauriert werden, auf der neben Marta Feuchtwanger auch Bruno Walther, Ernst Toch und Hanns Eisler spielten.

Sie wurde mit zwei Orgelkonzerten im Dezember 2010 aus Anlass des 15. Jubiläums der Villa Aurora als Künstlerresidenz wieder eingeweiht. Der Organist Christoph Bull spielte Kompositionen der Exilkomponisten Erich Zeisl, Ernst Toch und Kurt Weill und begleitete den Stummfilm „The Immigrant“ von Charlie Chaplin.

Die Villa Aurora wurde in den Jahren 1927/28 als Musterhaus im Auftrag der Los Angeles Times nach Plänen des Architekten Mark Daniels erbaut. Die originalen Ausführungspläne belegen, dass der Einbau einer Orgel in zwei Kammern an den jeweiligen Stirnseiten des Salons von Beginn an vorgesehen war.

Der Wunsch nach Unterhaltungsorgeln, wie man sie aus Kinos und Theatern kannte, war zu der Zeit zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens auch im privaten Bereich keine Seltenheit.

Die technische Ausstattung der Orgel in der Villa Aurora ist mit den Theater- und Kinoorgeln der Stummfilmzeit vergleichbar. Sie erlaubten den Einsatz von Effekt-Registern und gab den Organisten vielfältige Möglichkeiten an die Hand.

Die Orgel der Villa Aurora wurde 1928/29 von der Artcraft Organ Company of Santa Monica, CA gefertigt. Sie verfügt über 8 klingende Pfeifenreihen und 34 Registern.

Technische Daten

Große Kammer: Diapason 16’ - 4’ 85 Pfeifen

Tibia Clausa 16’ - 4’ 85 Pfeifen

Gedeckt 16’ - 2’ 97 Pfeifen

Viol d`Orchestra 8’ - 4’ 73 Pfeifen

Voix Celeste 8’ - 4’ 73 Pfeifen

Salicional 8’ - 4’ 73 Pfeifen

Oboe 8’ 61 Pfeifen

Echo Kammer: Xylophon 49 Klangstäbe

Glockenspiel 25 Glockenstäbe

Vox Humana 8’ 61 Pfeifen