Veranstaltungsarchiv Thomas Mann House

2018

What Does Democracy Mean in the 21st Century?

Berlin

Ein Zócalo/KCRW Berlin Event

In Zusammenarbeit mit dem Daniel K. Inouye Institut und dem Villa Aurora & Thomas Mann House e. V.

Moderiert von Warren Olney, Moderator von KCRWs "To the Point"

Demokratie kann für verschiedene Menschen an verschiedenen Orten sehr unterschiedliche Dinge bedeuten - Mehrheitsprinzip, Selbstverwaltung, die Art, wie wir für unsere Lieblingskandidaten bei TV-Casting-Shows abstimmen. Das Fehlen einer gemeinsamen Definition trägt in Zeiten wie unserer zur Verwirrung bei, wenn wir Warnungen vor einer ernsthaften und wachsenden Bedrohungen für die Demokratie hören. Was bedeutet "Demokratie" in einer Welt, in der fast jedes Land demokratisch sein will? Ist es möglich, wesentliche Elemente der Demokratie zu identifizieren, die in den verschiedenen Gemeinschaften unserer Welt gleich sind? Ist die Demokratie im Verfall befindlich? Welche Art von Zivilgesellschaft, institutionellem Rahmen und öffentlicher Beteiligung brauchen Gesellschaften um wirklich demokratisch zu sein? Der Oxforder Politikwissenschaftler Stein Ringen, der Außenpolitikberater Ted Piccone von der Brookings Institution/Robert Bosch Stiftung und Mélida Jiménez, Programmbeauftragte am International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), besuchen Zócalo, um zu überlegen, wie wir Demokratie definieren und verteidigen können.

Location

CIEE Global Institute

Gneisenaustraße 27

10961 Berlin

Freier Eintritt

R.s.v.p. via Zócalo.org

Diskussion auf Englisch

Eröffnung des Thomas Mann House: Konferenz "The Struggle for Democracy"

Los Angeles

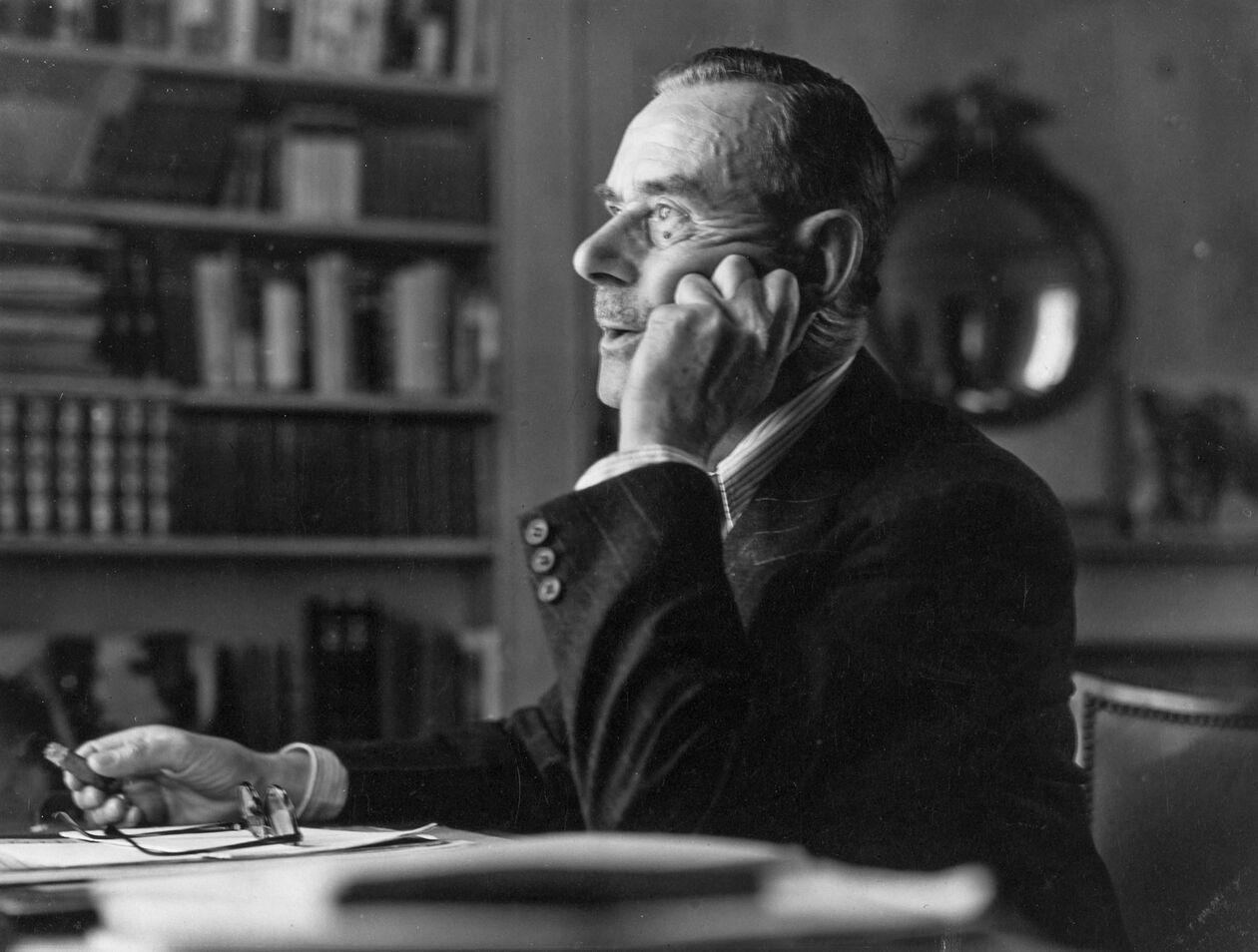

„Es ist mit der Selbstverständlichkeit der Demokratie in aller Welt eine zweifelhafte Sache geworden” stellte Thomas Mann nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus und dem Ende der Weimarer Republik fest. Nach Stationen in Frankreich und der Schweiz hatte Thomas Mann Zuflucht und Zuhause in den Vereinigten Staaten gefunden. Während seiner Zeit in Amerika setzte er sich in seinem literarischen Werk, in Vorträgen und Essays intensiv mit Fragen nach demokratischer Erneuerung, nach Freiheit und Exil auseinander. Über seine Rundfunkansprachen in der BBC wurde der Nobelpreisträger zur wichtigsten deutschen Stimme im Exil.

Fünfundachtzig Jahre nach der Flucht Thomas Manns ist das Erlebnis der Verletzlichkeit der Demokratie beiderseits des Atlantiks zu einer geteilten Erfahrung geworden. In Europa wie Amerika wird der Zusammenhalt demokratischer Gemeinwesen bedroht. An die Stelle von Austausch droht Abgrenzung, an die Stelle von Kompromissen Konfrontation zu treten. Während sich in Deutschland wie den USA politische Lager zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen, treten Gegenmodelle zur Demokratie immer selbstbewusster auf. Es wächst die Gewissheit, dass das Ringen um die Demokratie abermals zu einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit geworden ist.

Konferenzprogramm und Sprecher/-innen

10.00 Uhr | Eröffnungsrede

Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

10.30-11.30 Uhr | Diversity and the search for a common ground

Jutta Allmendinger und Marcelo Suárez-Orozco sprechen mit Studierenden der UCLA, moderiert von Helmut K. Anheier

Während Einwanderung seit jeher zur Identität der Vereinigten Staaten gehört, stellen sich mit wachsender Migration neue Fragen für das Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft. Dazu gehören politische und gesellschaftliche Diskussionen darüber, wie offen Demokratie in Deutschland sein kann und will. Gleichzeitig sind in den USA heftige Diskussionen über die Ausweisung von Einwanderern ohne offiziellen Rechtsstatus im Gange. Was können beide Nationen über Staatsbürgerschaft im 21. Jahrhundert voneinander lernen? Und welche Rolle spielt Bildung im Hinblick auf das Zusammenleben neuer Bevölkerungsgruppen und der Stärkung einer offenen, demokratischen Gemeinschaft?

Jutta Allmendinger ist eine deutsche Soziologin. Nach wissenschaftlichen Stationen unter anderen an der Harvard University, der LMU und dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, ist Prof. Allmendinger seit April 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. 2013 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland. 2014 wurde ihr die Ehrendoktorwürde der Universität Tampere verliehen. Jutta Allmendinger ist in der Zeit ab August 2018 Fellow des Thomas Mann House.

Marcelo Suárez-Orozco ist Professor für Globalisierung und Bildungswissenschaft und Dekan der UCLA Wasserman für Bildung und Information. Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Suárez-Orozco liegt auf konzeptionellen und empirischen Problemen auf den Gebieten der Kulturpsychologie und psychologischen Anthropologie mit einem Fokus auf Massenmigration, Globalisierung und Bildung. Er ist Mitglied des Board of Governors der American Academy of Arts and Sciences, und war Sonderberater des Chefanklägers, des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

Im Gespräch mit Diane Allen (Human Development & Psychology MA-Studentin, UCLA) und Ramon Flores (Human Development & Psychology PhD-Student, UCLA)

Moderation: Helmut K. Anheier ist Präsident und Professor für Soziologie an der Hertie School of Governance. Seine Forschungsschwerpunkte sind Indikatoren-systeme, soziale Innovationen, Kultur, Philanthropie und Organisationsstudien. Anheier ist wissenschaftlicher Leiter des jährlich bei Oxford University Press erscheinenden Governance Reports der Hertie School. Er ist zudem Professor der Soziologie an der Universität Heidelberg und leitet dort das Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI). Anheier promovierte 1986 an der Yale University, war Senior Researcher am Institute for Policy Studies der Johns Hopkins University, Professor of Public Policy and Social Welfare an der University of California, Los Angeles (UCLA) Luskin School of Public Affairs, Centennial Professor an der London School of Economics and Political Science (LSE) und Professor of Sociology an der Rutgers University.

11.30-12.00 Uhr | Kaffeepause

----

12.00-13.00 Uhr | Statuspanik – Abstiegsängste in der Demokratie

Heinz Bude and Claire Jean Kim sprechen mit Studierenden der UC Irvine, moderiert von Nikolai Blaumer

In Deutschland wie den USA grassieren Abstiegsängste. Dabei steht längst nicht mehr nur die Zugehörigkeit zur Mittelschicht in Frage. Oft genug geht es um gesellschaftlichen Ausschluss als solchen und einen grundlegenden Mangel an sozialer Anerkennung. Wo liegen Ursachen für Abstiegsängste in Deutschland sowie in den USA? Was bedeutet dies für das politische Klima in beiden Ländern und das Verhältnis unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen zueinander?

Heinz Bude ist ein deutscher Soziologe. Von 1997 bis 2015 leitete er den Bereich “Die Gesellschaft der Bundesrepublik” am Hamburger Institut für Sozialforschung. Seit 2000 hat er den Lehrstuhl für Makrosoziologie an der Universität Kassel inne. Zu seinen jüngesten Veröffentlichungen zählen Gesellschaft der Angst (Hamburger Edition, 2014) und Adorno für Ruinenkinder – Eine Geschichte von 1968 (Hanser, 2018).

Claire Jean Kim ist Professorin für Politikwissenschaft und Asian American Studies an der University of California, Irvine. Sie studierte in Harvard und promovierte an der Yale University. Prof. Kim war Stipendiatin am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, sowie dem Humanities Research Institute der University of California. Ihre beiden Bücher Bitter Fruit: The Politics of Black-Korean Conflict in New York City (Yale University Press, 2000) und Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age (Cambridge University Press, 2015) wurden beide durch die American Political Science Association ausgezeichnet.

Im Gespräch mit Elizabeth Clark Rubio (Anthropology PhD-Studentin, UC Irvine)

Moderation: Nikolai Blaumer, Programmdirektor, Thomas Mann House. Nikolai Blaumer studierte an der LMU München und der Hebräischen Universität Jerusalem, ehe er mit der Arbeit »Korrektive Gerechtigkeit. Über die Entschädigung historischen Unrechts« (Campus Verlag, 2015) im Fachbereich Philosophie der Universität München promoviert wurde. Er übernahm Lehraufträge an der LMU München und der Bauhaus Universität Weimar. Ab 2014 war Nikolai Blaumer als Referent der Abteilung Kultur des Goethe-Instituts tätig. Er ist Mitherausgeber des Bands »Teilen und Tauschen« (S. Fischer Verlag, 2017) und übernahm im Februar 2018, entsandt durch das Goethe-Institut, die Programmdirektion am Thomas Mann House.

13.00-14.00 Uhr | Pause

---

14.00-15.00 Uhr | Expulsions – Shifting Borders of Democracy

Teddy Cruz, Ananya Roy sprechen mit Studierenden der UCLA, moderiert von Steven D. Lavine

Statt einer Welt ohne Grenzen, erleben wir in vielen Ländern eine neue Phase der Abschottung. Die neuen Mauern laufen nicht nur entlang kontinentaler oder nationaler Grenzen, sondern mitten durch die urbanen Zentren westlicher Demokratien. Ökonomische Ungleichheiten, Slums, Flüchtlingsunterkünfte und ein wachsender informeller Sektor repräsentieren Entwicklungen, die oftmals als Globalisierung beschrieben werden. Für Demokratien stellt sich die Frage, wie diese wachsenden marginalisierten Gruppen als Teil einer größeren, politischen und gesellschaftlichen Gemeinschaft anerkannt werden können.

Teddy Cruz ist Professor für Public Culture and Urbanization an der University of California, San Diego. Er ist international bekannt für seine Stadtforschung an der Grenze zwischen Tijuana und San Diego, wo Grenzbezirke als Orte kultureller Produktion gefördert werden, um Stadtpolitik, bezahlbaren Wohnraum und öffentlichen Raum neu zu denken. 1991 wurde Cruz mit dem Public Culture and Urbanization für Architektur ausgezeichnet. Er repräsentierte die USA bei der Architekturbiennale in Venedig 2008 und wurden mit dem Ford Foundation Visionaries Award 2011 und dem Architekturpreis der US Academy of Arts and Letters ausgezeichnet.

Fonna Forman ist Gründungsdirektorin des UCSD Center on Global Justice. Sie ist eine politische Theoretikerin, die für ihre revisionistische Arbeit über Adam Smith bekannt ist und sich mit ethischen, sozialen, räumlichen und öffentlichen Dimensionen seines Denkens auseinandersetzt. Seit 2009 ist sie Redakteurin der Adam Smith Review, der führenden internationalen Zeitschrift für die Philosophie von Adam Smith. Zusammen mit Teddy Cruz gründete sie die UCSD Cross-Border Initiative, eine Plattform für engagierte Forschung und Lehre zu Armut und sozialer Gerechtigkeit in Grenzregionen. Forman und Cruz sind die Direktoren von Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman, einer forschungsbasierten politischen und architektonischen Praxis, die sich mit Fragen der informellen Urbanisierung, der zivilen Infrastruktur und der öffentlichen Kultur auseinandersetzt, mit besonderem Schwerpunkt auf lateinamerikanischen Städten.

Ananya Roy ist Professorin für Stadtplanung, Sozialfürsorge und Geographie und erste Direktorin des Instituts für Ungleichheit und Demokratie an der UCLA Luskin. Prof. Roy hält den Meyer und Renee Luskin Lehrstuhl für Ungleichheit und Demokratie. An der UC Berkeley hatte Ananya Roy den Lehrstuhl für Globale Armut inne und zuvor den Friesen-Lehrstuhl für Urban Studies. Zu ihren jüngsten Veröffentlichungen zählt: Encountering Poverty: Thinking and Acting in an Unequal World (University of California Press, 2016).

Im Gespräch mit Hilary Malson (Urban Planning PhD-Studentin, UCLA) and Kenton Card (Urban Planning PhD-Student, UCLA)

Moderation: Steven D. Lavine, Founding Director, Thomas Mann House. Steven Lavine war von 1988 bis 2017 Präsident des California Institute of the Arts (CalArts). Davor war er für acht Jahre bei der Rockefeller-Stiftung für das Programm in den Bereichen Kunst und Geisteswissenschaften zuständig. Von 1974 bis 1981 war er Anglistikprofessor an der Universität Michigan. 1991 gab er zusammen mit Ivan Karp das Buch Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display heraus. Ein Jahr später erschien der Fortsetzungsband Museums and Communities: The Politics of Public Culture im Verlag Smithsonian Institution Press.

15.00 Uhr | Veranstaltungsende

---

Für Informationen zu Parkmöglichkeiten besuchen Sie www.getty.edu/visit/center/plan/parking.

Lecture: Together we advance. Thomas Mann’s American Religion

Los Angeles

Der Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann pflegte während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten eine enge Beziehung zur Unitarischen Kirche und hegte eine „warme Sympathie“ für Denken und Praxis der Unitarier. „The First Unitarian Church of Los Angles“, schrieb Thomas Mann, sei „particularly close to my heart and mind.“

In seiner Hinwendung zur Unitarischen Kirche treffen sich die politischen, philosophischen und religiösen Traditionen seiner deutscher Herkunft mit denjenigen der amerikanischen Kultur. Vielleicht ist Thomas Mann niemals einer „Konfession“ so nahe gekommen wie hier.

Die First Unitarian Church zählt bis heute zu einer der progressivsten Kirche von Los Angeles. Ihre Mitglieder setzen sich für Rechte von Einwanderern ein, bieten soziale Hilfe für Immigranten in Koreatown an und sind in Bewegungen wie Black Lives Matter und Urban Partners Los Angeles aktiv.

Vortrag

Heinrich Detering (Universität Göttingen, Thomas Mann Fellow 2018)

Heinrich Detering ist ein deutscher Literaturwissenschaftler, Lyriker und Übersetzer. Detering leitet die Thomas-Mann-Arbeitsstelle in Göttingen und ist Mitherausgeber der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe der Werke, Briefe und Tagebücher von Thomas Mann. Der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung stand Detering von 2011 bis 2017 als Präsident vor. Im August 2018 ist Heinrich Detering Fellow des Thomas Mann House Los Angeles.

anschließende Diskussion mit

Deynsie Claro (Urban Partners Los Angeles)

Oscar Cintigo (El Comite Unitario Universalista Latinoamericano Monseñor Oscar A Romero)

Detlef Schwartz (Lutheran Pastor, Friend of the First Unitarian Church of Los Angeles)

Trinity Tran (Revolution LA)

Moderation

Nikolai Blaumer (Thomas Mann House)

In Kooperation mit der First Unitarian Universalist Church of Los Angeles und mit Unterstützung durch das USC Max Kade Institute for Austria-German-Swiss Studies

Location

First Unitarian Church of Los Angeles, Channing Hall

2936 W. 8th Street, Los Angeles, CA 90005

Limited Parking in the underground garage next to the church entrance.

Vortrag in englischer Sprache mit Simultanübersetzung auf Spanisch

Eintritt frei, Anmeldungen bis zum 8. August unter: rsvp@vatmh.org

Bildung - Exzellenz um jeden Preis?

Boston

Eine Veranstaltung der German American Conference, mit Unterstützung durch VATMH

Teilnehmende: Jutta Allmendinger (Thomas Mann Fellow); Jörg Dräger (Bertelsmann Stiftung); Manuel Hartung (DIE ZEIT), Nicole Menzenbach (Consul General of Germany, German Consulate Boston), Nikhil Goyal (PhD Candidate, University of Cambridge), Pam Eddinger (Bunker Hill Community College)

Der Bildungsbereich steht unter ständiger Spannung zwischen Spitzenleistungen für wenige oder erschwinglicher Bildung für viele, wenn nicht für alle.

Fast täglich treffen internationale Studenten in den USA auf Unterschiede in den Bildungssystemen, insbesondere in der Hochschulbildung. Sich dabei zurecht zu finden kann manchmal herausfordernd sein. Die Veranstaltung wird sowohl das deutsche als auch das amerikanische Hochschulsystem näher beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzeigen.

Insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Auswirkungen politischer und persönlicher Entscheidungen in diesem Bereich, zielt die Veranstaltung darauf ab, das Verständnis für die Vor- und Nachteile des amerikanischen Exzellenzsystems für einige wenige (mit hohem finanziellem Aufwand) und das deutsche System erschwinglicher Bildung für eine umfangreiche Studentenschaft zu verbessern.

Was sind die Vor- und Nachteile der Systeme aus der Sicht von Wissenschaftlern, Politikern und Professoren? Wie viel sind Einzelne und die Gesellschaft bereit – oder sogar gefordert – finanziell und persönlich zu opfern, und was sind die Folgen von hohen Unterrichtsgebühren für Einzelpersonen? Und vielleicht die wichtigste Frage: Was kann Amerika von Deutschland lernen und umgekehrt?

Bildung - sei es in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft - hat langfristige Auswirkungen auf jedes Individuum, die Gesellschaft als Ganzes und zukünftige Generationen. Unbegrenzter Zugang zu Wissen ist ein sozialer und wirtschaftlicher Schlüssel für individuelles, gesellschaftliches und wirtschaftliches Wachstum. Wie können wir den Zugang zur Bildung für alle gewährleisten und gleichzeitig die höchstmögliche Qualität der Bildung aufrechterhalten, um Innovation und Wachstum zu ermöglichen?

Location

Harvard Medical School, Joseph B. Martin Conference Center, 77 Avenue Louis Pasteur Boston, MA 02115

Reservierungen: https://www.germanamericanconference.org/tickets/

Veranstaltungsinformation: https://www.germanamericanconference.org/agenda/

Ort: https://www.germanamericanconference.org/venue/

What is in a Category? Telling Political Refugees and Economic Migrants Apart

Berkeley

Bucerius Vortrag mit David Miliband, Präsident und CEO des International Rescue Committee mit anschließendem Gespräch mit Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB Berlin.

Der Bucerius Lecture ist Teil eines jährlichen Vortrags- und Workshop-Programms am GHI West, welches von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, einer der großen deutschen Privatstiftungen im Bereich der Migrations- und Transformationsforschung, gefördert wird. Der diesjährige Vortrag wird vom Thomas Mann House in Los Angeles und dem International Rescue Committee unterstützt.

David Miliband ist Präsident und CEO des International Rescue Committee. Er leitet deren Hilfs- und Entwicklungsaktivitäten in über 30 Ländern und die Neuansiedlungs- und Hilfsprogramme für Flüchtlinge in den Vereinigten Staatend, sowie die Lobbyarbeit des IRC in Washington und anderen Hauptstädten für die am stärksten gefährdeten Menschen der Welt.

Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger, Ph.D. ist Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Derzeit ist sie fuer vier Monate am Thomas Mann House Los Angeles als eine der ersten Thomas-Mann-Fellows.

Eine Veranstaltung des German Historical Institute in Washington DC und der ZEIT-Stiftung, mit Unterstützung durch das International Rescue Committee und VATMH

Diskussion: Almost Total Recall. The Science and Ethics of Brain Implants

Los Angeles

Das Einsetzen von Gehirnimplantaten mit dem Ziel, das Erinnerungsvermögen zu vergrößern, gehörte früher ins Genre Science Fiction. Heute stehen Gehirnimplantate, zu Recht im Zentrum der Forschung. Auf der Grundlage aktueller Prognosen wird die Zahl der Menschen, die im Jahr 2050 an verschiedenen Formen der Demenz, einschließlich Alzheimer leiden, 16 Millionen übersteigen. Hinzu kommen weitere Fälle von Gedächtnisverlust. Im Licht dieser Entwicklungen gehören effktive und genaue Messungen von Gehirnsignalen zu den größten Herausforderungen an die neuroprothetische Forschung.

Anwendungen dieser Neuroprothesen sind vielfältig: Sie werden bei der Diagnose und Kontrolle von Epilepsie, Alzeimer, der Parkinson-Krankheit oder sogar Depressionen eingesetzt. Ebenso begann die DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) vor mehr als dreißig Jahren die Erforschung von Neurotechnologie bei der Behandlung von Angehörigen des Militärs, die bei militärischen Auseinandersetzungen Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatten. Doch es gibt Entwicklungen in diesem Bereich, die uns innehalten lassen sollten. DARPA nutzt etwa dieselben Forschungsergebnisse, um bei der Ausbildung von Soldaten durch nicht-invasive Eingriffe an gesunden Individuen die Ausprägung komplexer, militärisch relevanter Fähigkeiten zu beschleunigen und zu verbessern.

Yiannos Manoli, Thomas Mann Fellow und Fritz-Hüttinger Professor für Mikroelektronik, diskutiert diese Entwicklungen auf dem Feld des biomedizinischen Neuro-Engineering und die sich daraus ergebenden moralischen und ethischen Fragen mit Dong Song, Professor für Neuronales Engineering an der University of Southern California und Janet Levin, Professorin für Philosophie an der University of Southern Califonia.

Location

Sidney Harman Academy for Polymathic Study, DML 241

University of Southern California, 3550 Trousdale Parkway, Los Angeles, CA 90089

Tickets

Der Eintritt ist frei.

Bitte melden Sie sich über www.usc.edu/esvp unter dem Betreff "RECALL" an.

Eine Veranstaltung der Sidney Harman Academy for Polymathic Study in Kooperation mit dem Thomas Mann House - Los Angeles

#FeminismToMe: Are You In?

Washington, DC

Am 13. November, 18:30 Uhr, lädt das Goethe-Institut Washington Thomas Mann Fellow Jutta Allmendinger und die Unternehmerin Kate Goodall zu einem Gespräch über erwerbstätige Frauen und Feminismus im 21. Jahrhundert ein. Auf ihren Gebieten haben beide Gesprächspartnerinnen herausragende Erfolge errungen – Jutta Allmendinger mit empirischen Forschungen zu sozialer Ungleichheit, Kate Goodall mit weiblich geführten Unternehmen. Beide haben auf ihren Arbeitsfeldern ihre Genialität als starken Frauen unter Beweis gestellt. Allmendinger und Goodall werden diskutieren, wie sie in ihre heutigen Positionen gelangt sind. Sie werden über aktuelle Projekte und Ziele berichten. Wie hat Feminismus ihre Arbeit und ihre Leben beeinflusst? Es moderiert Cathleen Fisher.

Prof. Dr. Jutta Allmendinger ist Präsidentin des WZB Berlin und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt Universität Berlin. Ihre Forschungsinteressen betreffen unter anderem Geschlechterunterschiede in der Arbeitswelt, Soziologie des Arbeitsmarktes, wachsende Ungleichheit in Europa und die Bildungsreform in Deutschland. Jutta Allmendinger erwarb ihren Ph.D. an der Harvard Universität und ist derzeit Fellow am Thomas Mann House, Los Angeles.

Kate Goodall ist Mitgründerin und CEO von Halcyon, einer gemeinnützigen Institution, die zur Lösung der Probleme des 21. Jahrhunderts beitragen will, in dem sie Räume zur Verfügung stellt und Kontakte zu heranwachsenden Führungspersönlichkeiten im Bereich soziales Unternehmertum und Kunst vermittelt. Goodall rief “By The People” ins Leben, ein internationales Kunst- und Innovationsfestival in Kooperation mit Smithsonian und weiteren Organisationen in Washington DC. In 2016 hat Goodall WE Capital mitgegründet, eine Vereinigung von führenden Geschäftsfrauen, die in die Unterstützung von Frauen und von Frauen geführten Unternehmen investiert.

Dr. Cathleen Fisher ist Präsidentin der American Friends der Alexander von Humboldt Stiftung. Sie engagiert sich seit über 25 Jahren für die transatlantischen und deutsch-amerikanischen Beziehungen. Von 2002-2006 war sie stellvertretende Direktorin des American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) der Johns Hopkins University. Vor ihrer Zeit bei AICGS war sie für zehn Jahre Senior Associate des Henry L. Stimson Center, wo sie unter anderem zur Kontrolle von Atomwaffen, Ausfuhrkontrollen und transatlantischen Sicherheitsfragen gearbeitet hat.

November 13, 2018, 18.30 Uhr

Empfang im Anschluss

Location

Goethe-Institut Washington, 1990 K St. NW, Suite 03, Washington, DC 20006

Tickets

Der Eintritt ist frei

RSVP via Eventbrite

An event by: Goethe-Institut Washington and Thomas Mann House, Los Angeles

With support by: German Historical Institute Washington DC and German Research Foundation

Lecture: Yiannos Manoli - A Fully Immersible Deep-Brain Probe with an Analog-to-Digital-Converter under each of the 144 Electrodes for Parallel Neural Recording

Los Angeles

The evolution of tissue-penetrating probes for high-density, deep-brain recording of in vivo neural activity is limited by the level of electronic integration on the probe shaft. As the number of electrodes increases, conventional devices need either a large number of interconnects at the base of the probe or allow only a reduced number of electrodes to be read out simultaneously. Active probes are used to improve the signal quality but still need to route these signals from the electrodes to a base where the readout electronics is located on a large area. In this talk, I present a modular and scalable architecture of a needle probe. Instead of routing or pre-buffering noise-sensitive analog signals along the shaft, it integrates the analog-to-digital conversion under each electrode in an area of 70 μm × 70 μm. The presented reconfigurable 11.5 mm probe with 144 integrated recording sites features a constant width of 70 μm and thickness of 50 μm from top to bottom for minimal tissue damage. The design eliminates the need for any additional readout circuitry at the top of the probe and connects with a digital 4-wire interface. Connected to a cable, it can be fully immersed in tissue for deep-brain recording applications.

Yiannos Manoli holds the Fritz Huettinger Chair of Microelectronics in the Department of Microsystems Engineering (IMTEK) at the University of Freiburg, Germany. He additionally serves as director of the Hahn-Schickard Institute. He is currently a Fellow at the Thomas Mann House in Pacific Palisades. His research interests are the design of low-voltage and low power, mixed-signal systems with over 300 papers published in these areas. The emphasis lies in Analog-to-Digital converters as well as in CMOS circuits for energy harvesting and sensor read-out. Further research activities concentrate on motion and vibration energy transducers and on inertial sensors.

Prof. Manoli received Best Paper Awards from ESSCIRC 2012, 2009 and 1988, PowerMEMS 2006, MWSCAS 2007 and MSE 2007. Spicy VOLTsim, a web-based animation and visualization of analog circuits, received the Multi-Media-Award of the University of Freiburg in 2005 (www.imtek.de/svs). He received the Best Teaching Award of the Faculty of Engineering in 2008 as well as the Excellence in Teaching Award of the University of Freiburg and the Teaching Award of the State of Baden-Württemberg, both in 2010. He holds a B.A. degree (summa cum laude) in Physics and Mathematics, a M.S. degree in Electrical Engineering and Computer Science from the University of California, Berkeley and the Dr.-Ing. degree in Electrical Engineering from the Gerhard Mercator University in Duisburg, Germany.

Location

UCLA, Engineering Bldg. VI, Mong Learning Center – EE-VI – #180

404 Westwood Plaza, Los Angeles, California 90095

For more information, contact Prof. Ankur Mehta (mehtank@ucla.edu)

Diskussion: I wish the rent was heaven sent - Housing precarity in Los Angeles and Berlin

Los Angeles

In LA wie Berlin hat sich die Zahl von wohnungslosen Menschen in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Noch 2015 lebten in der deutschen Hauptstadt weniger als 17.000 Menschen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften. Für die nächsten Jahre rechnet man bereits mit 47.000 Betroffenen. Die Behörden drohen an der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten zu scheitern.

War Wohnungslosigkeit lange ein gesellschaftliches Randphänomen, so sind heute selbst Familien in der Mittelschicht betroffen. Gleiches gilt für Los Angeles, der Stadt mit den meisten Wohnungslosen in den Vereinigten Staaten. Viele Menschen ohne Bleibe leben hier in Autos, in Wohnmobilen oder Zelten. Oftmals sind sie erwerbstätig, können sich aber die hohen Mieten nicht leisten.

Jutta Allmendinger (Thomas Mann Fellow, WZB), Ananya Roy (UCLA) und Jürgen Robert von Mahs (The New School), diskutieren, wo Wurzeln für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Los Angeles und Berlin liegen, welche Rolle dabei wirtschaftliche, rechtliche und kulturelle Faktoren spielen und was Maßnahmen und Initiativen sein könnten, um in beiden Sister Cities voneinander zu lernen. Es moderiert die Journalistin Caroline Porter.

Jutta Allmendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt Universität zu Berlin. Ihre Forschungsinteressen betreffen unter anderem soziale Ungleichheit, Soziologie des Arbeitsmarktes und Sozialpolitik. Jutta Allmendinger hat an der Universität Harvard promoviert. Momentan ist sie eine der ersten Fellows im Thomas Mann House, Los Angeles.

Ananya Roy ist Professorin für Stadtplanung, Sozialfürsorge und Geographie und Direktorin des Instituts für Inequality and Democracy an der UCLA. Zuvor hatte Ananya Roy unter anderem eine Professur für Globale Armut an der University of California in Berkeley. Zu ihren jüngsten Veröffentlichungen zählt: Encountering Poverty: Thinking and Acting in an Unequal World (University of California Press, 2016).

Jürgen Robert von Mahs ist Associate Professor an der New School in New York City. Seine Interessen in Forschung und Lehre umfassen unter anderem Armut und Obdachlosigkeit, vergleichende Analysen zu Sozialpolitik, Globalisierungsprozesse und soziale Bewegungen. Zuletzt erschien von ihm unter anderem: Down and Out in Los Angeles and Berlin: The Sociospatial Exclusion of Homeless People (Temple University Press, 2015).

Location

Thomas Mann House, 1550 N San Remo Drive, Pacific Palisades, CA 90272

(By Invitation Only)

An event in cooperation with the Goethe-Institut Los Angeles

Lecture: The Erosion of Western Democracies and How to Turn the Tide.

Berlin

The Erosion of Western Democracies and How to Turn the Tide.

Ein Abend mit Laura-Kristine Krause (Direktor, More in Common) und Daniel Ziblatt (Eaton Professor of the Science, Harvard University) moderiert von Sudha David-Wilp (Senior Transatlantic Fellow und Deputy Director Berlin Office, The German Marshall Fund of the United States)

The German Marshall Fund of the United States, the Villa Aurora & Thomas Mann House e. V., and the Robert Bosch Stiftung are pleased to invite you to the opening event of their newly launched lecture series on “The Backlash against Liberal Democracy”.We are delighted to have Daniel Ziblatt, Eaton Professor of the Science of Government at Harvard University, provide his analysis on how democracies die and Laura-Kristine Krause, director of More in Common Germany, contribute her ideas on protecting democratic societies from the threats of populism, polarization, and social division. Liberal norms, values, and democratic institutions are increasingly under pressure. Polarization and renationalization characterize the political atmosphere on both sides of the Atlantic. Both Europe and the United States have seen the election of leaders playing to an often populist agenda and bringing with them a new flavor of political discourse. With the narrative of “Us vs. Them” increasingly extended to the roles of judiciaries and parliaments in public debate, how can societies halt the erosion of democracy and its fundamental institutions? What mechanisms and safeguards can be deployed to ensure democracies do not suffer?

Henry Alt-Haaker

Head of International Relations Programs & Liaison Work at the Berlin Representative Office Robert Bosch Stiftung

Thomas Kleine-Brockhoff

Vice President and Director Berlin Office, The German Marshall Fund of the United States

Heike Catherina Mertens

Executive Director, Villa Aurora & Thomas Mann House e.V.

The series “The Backlash Against Liberal Democracy” brings together influential voices from Europe and the United States, and seeks to shed light on different aspects of the challenges that liberal democracies face.

Laura-Kristine Krause is the Germany Director of More in Common, a new international initiative set up in 2017 to build communities and societies that are stronger, more united and more resilient to the increasing threats of polarization and social division. More in Common brings together attitudinal research, narrative work, and connecting people across divides and has teams in the UK, France, and the US. Laura-Kristine Krause previously headed the Future of Democracy program at the Berlin-based think tank Das Progressive Zentrum and worked on the election campaigns of Hillary Clinton and Martin Schulz in the European Parliament elections. She is also the co-chairwoman of D64 – Center for Digital Progress, and consults for the state governments of Rhineland-Palatine and Brandenburg at the intersection of digitalization and democracy. She has published on societal unity, institutional reform, digital democracy, and women in politics and was selected as one of the 40 under 40 of German society and science in 2017 and 2018. She holds a master’s degree in Political Science from Freie Universität Berlin and was a Fulbright Fellow at the University of Washington.

Daniel Ziblatt is Eaton Professor of the Science of Government at Harvard University where he is also a resident faculty associate of the Minda de Gunzburg Cener for European Studies and Harvard’s Weatherhead Center for International Affairs. His research focuses on democratization, democratic breakdown, political parties, state-building, and historical political economy, with an emphasis on Europe from the nineteenth century to the present. His three books include How Democracies Die (co-authored with Steve Levitsky), which is being translated into fifteen languages. Ziblatt is also the author of Conservative Parties and the Birth of Democracy, which won the American Political Science Association’s 2018 Woodrow Wilson Prize for the best book in government and international relations as well as three other prizes including the American Sociological Association’s 2018 Barrington Moore Book Prize. His first book was Structuring the State: The Formation of Italy and Germany and the Puzzle of Federalism. Ziblatt co-chairs (with Steve Levitsky) a new Challenges to Democracy Research Cluster at Harvard's Weatherhead Center. He also directs a research program at Harvard's Institute of Quantitative Social Science (“Politics Through Time”) and has served as interim director of Harvard’s de Gunzburg Center for European Studies. He has been a visiting fellow at European and American universities, including the European University Institute (Florence, Italy), Sciences Po (Paris), as well as several German universities, including most recently in the Department of History (State Archive of Bavaria and Institute of Bavarian History) at the Ludwigs Maximilian University (Munich, Germany)

Vortrag: Surveying the Brain - picoampere, nanovolt, micrometer - that's all it takes!

Los Angeles

Wenn Milliarden kleinster Nervenzellen im Gehirn miteinander kommunizieren, dann steht man ziemlich unter Strom. Unsere meist nur einige 1000-stel Millimeter kleinen Neuronen teilen sich so einiges durch das Aussenden elektrischer Signale mit. Kommt es bei dieser spannungsreichen Kommunikation zu Störungen, kann ein EEG dies sichtbar machen.

Neben der bisher überwiegend medikamentösen Behandlung eröffnet die Tiefe Hirnstimulation neue Wege bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen: Kerngebiete des Gehirns werden durch hochfrequente Spannung kontinuierlich stimuliert, was zu einer Reduktion der Symptome führt. Seit den 80er Jahren wurden so weltweit zirka 85.000 - vornehmlich an Parkinson und Epilepsie - Erkrankte überaus erfolgreich behandelt. Zudem bietet diese Methode neue Ansätze in Fällen der therapieresistenten Depression.

Yiannos Manoli bietet in seinem Vortrag Ausblicke der Forschung mit Erläuterungen und Beispielen der weitreichenden Möglichkeiten der umgangssprachlich auch als „Hirnschrittmacher“ bezeichneten Tiefen Hirnstimulation. Manoli ist Inhaber der Fritz-Hüttinger-Professur für Mikroelektronik an der Universität Freiburg sowie Institutsleiter des Hahn-Schickard Instituts für Mikro- und Informationstechnik.

Er ist einer der ersten Fellows des im Sommer 2018 eröffneten Thomas Mann House in Pacific Palisades.

Veranstaltungsort

Thomas Mann House, 1550 N San Remo Drive, Pacific Palisades, CA 90272

(Nur nach Einladung)

Diskussion: The Doctor Faustus Dossier

Los Angeles

Am 17. Dezember wird das Thomas Mann House Gastgeber einer Podiumsdiskussion mit E. Randol Schoenberg und Marjorie Perloff zu den Verbindungen zwischen Arnold Schönberg und Thomas Mann, insbesondere dem berühmten “Doktor Faustus-Streit”. Die Moderation übernimmt Marc Katz vom Scripps College, Claremont.

Thomas Mann und Arnold Schönberg, zwei der wichtigsten Persönlichkeiten ihrer Zeit in Literatur und Musik, waren von 1941 bis 1951 Nachbarn in Pacific Palisades, Los Angeles. Thomas Mann hatte 1929 den Literaturnobelpreis für seine Essays und Roman erhalten, darunter auch Buddenbrooks und Der Zauberberg. Ab 1926 unterrichtete Arnold Schönberg den Meisterkurs für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin. Jeder in seinem eigenen Metier, standen Schönberg und Mann an der Spitze der deutschen Kulturwelt. Doch beide fanden sich kurz darauf vom NS-Staat geächtet: Schönbergs Musik wurde verboten, Manns Bücher verbrannt. Beide flohen 1933 aus Nazideutschland. Während ihrem Exil in Los Angeles trafen sich die zwei gelegentlich bei gesellschaftlichen Anlässen und empfangen sich auch gegenseitig. Doch das respektvolle Verhältnis leidete schwer an Manns Veröffentlichung von Doktor Faustus. In dem Werk spielten sowohl Schönbergs Philosphie als auch im Besonderen seine Zwölftontechnik eine wichtige Rolle, ohne jemals auf Schönberg oder sein Oeuvre zu verweisen. So entfachte ein hitziger Streit zwischen den beiden Geistesgrößen.

E. Randol Schoenberg, Enkel Arnold Schönbergs, veröffentlichte 2018 The Doctor Faustus Dossier: Arnold Schoenberg, Thomas Mann, and their Contemporaries, 1930-1951, eine komplette Edition der Korrespondenzen zwischen Schönberg und Mann.

Marjorie Perloff, selbst Teil der Exilgemeinde in Pacific Palisades, hat Wissenschaftlerin und Kritikerin umfangreich zu Poetik und Poesie im 20. und 21. Jahrhundert veröffentlicht.

Marc Katz, der die Veranstaltung moderieren wird, ist Professor für Germanistik am Scripps College.

Location

Thomas Mann House, 1550 N San Remo Drive, Pacific Palisades, CA 90272

(by invitation only)

An event in cooperation with the Wende Museum.